【問題】

【難易度】★★★☆☆(普通)

次の文章は,交流系統における送電能力の向上に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

交流系統における送電能力は,送電端と受電端の\( \ \fbox { (1) } \ \)と\( \ \fbox { (2) } \ \),送電線のインピーダンスによって決まる。送電能力を大きくすれば,同一の電力を送電するときの\( \ \fbox { (2) } \ \)が小さくなり,系統に大じょう乱が発生したときの\( \ \fbox { (3) } \ \)も改善できる。送電能力を大きくするには,送電端と受電端の\( \ \fbox { (1) } \ \)を大きく,あるいは,送電線のインピーダンスを等価的に\( \ \fbox { (4) } \ \)する必要がある。超高圧架空送電系統では送電線のインピーダンスは\( \ \fbox { (5) } \ \)が支配的であるので\( \ \fbox { (6) } \ \)の設置が効果的である。

\( \ \fbox { (6) } \ \)に並列に接続されたリアクトルの電流をサイリスタの点弧角制御により変化させ,送電線の\( \ \fbox { (5) } \ \)を連続的に補償することができる\( \ \fbox { (7) } \ \)は,電源と系統の相互作用による\( \ \fbox { (8) } \ \)を抑制することが可能である。

〔問6の解答群〕

\[

\begin{eqnarray}

&(イ)& 送電損失 &(ロ)& 電圧位相差 &(ハ)& 抵抗 \\[ 5pt ]

&(ニ)& 電流値 &(ホ)& 過渡安定性 &(ヘ)& 大きく \\[ 5pt ]

&(ト)& 同期調相機 &(チ)& 直列コンデンサ &(リ)& \mathrm {TCSC} \\[ 5pt ]

&(ヌ)& 低周波共振 &(ル)& 電圧値 &(ヲ)& \mathrm {SVC} \\[ 5pt ]

&(ワ)& 異常電圧 &(カ)& 電流位相差 &(ヨ)& 対地静電容量 \\[ 5pt ]

&(タ)& 位相調整変圧器 &(レ)& リアクタンス &(ソ)& 定態安定性 \\[ 5pt ]

&(ツ)& 小さく &(ネ)& \mathrm {STATCOM} && \\[ 5pt ]

\end{eqnarray}

\]

【ワンポイント解説】

送電線の送電能力に関する問題です。非常に重要な内容ではあり,1種としては易しい部類の問題となると思いますが,選択肢選びに少し迷いが生じる問題かもしれません。二次試験にも出題される範囲なので,本問の内容は完璧に理解しているぐらいが理想です。

1.安定度の種類

①定態安定度

日常的な負荷の増加や減少,送電線の停止操作等の変動に対し,安定運転できる度合いを言います。

②過渡安定度

事故等の大きな擾(じょう)乱が発生した際に,運転を継続できる度合いを言います。

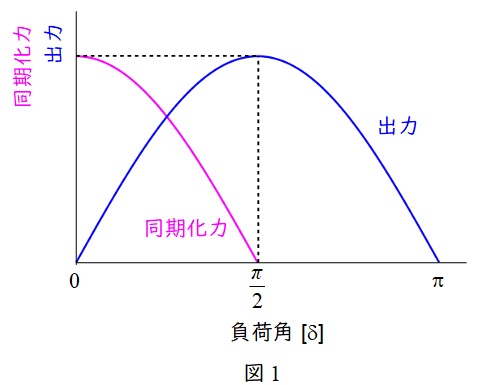

2.定態安定度のメカニズム

送電電圧を\( \ V_{\mathrm {s}} \ \mathrm {[V]} \ \),受電電圧を\( \ V_{\mathrm {r}} \ \mathrm {[V]} \ \),送電線のリアクタンスを\( \ X \ [\Omega ] \ \),\( \ V_{\mathrm {s}} \ \)と\( \ V_{\mathrm {r}} \ \)の負荷角を\( \ \delta \ \)とすると,

送電電力\( \ P \ \)は,

\[

\begin{eqnarray}

P&=&\frac {V_{\mathrm {s}}V_{\mathrm {r}}}{X}\sin \delta \\[ 5pt ]

\end{eqnarray}

\]

となり,同期化力\( \ \displaystyle \frac {\mathrm {d}P}{\mathrm {d}\delta } \ \)は,

\[

\begin{eqnarray}

\frac {\mathrm {d}P}{\mathrm {d}\delta }&=&\frac {V_{\mathrm {s}}V_{\mathrm {r}}}{X}\cos \delta \\[ 5pt ]

\end{eqnarray}

\]

となります。\( \ \displaystyle \frac {\mathrm {d}P}{\mathrm {d}\delta } > 0 \ \)の時,発電機は安定となり,\( \ \displaystyle \delta =\frac {\pi}{2} \ \)の時安定限界となります。

【関連する「電気の神髄」記事】

【用語の解説】

(ト)同期調相機

同期発電機を無負荷で運転することにより無効電力を調整するもので,界磁電流を調整することにより、無効電力を遅れから進みまで連続的を調整すること可能となります。

(リ)\( \ \mathrm {TCSC} \ \)

サイリスタ制御直列コンデンサ(Thyristor-Controlled Series Capacitor)の略語であり,直列コンデンサに並列に接続されたリアクトルの電流をサイリスタの点弧角制御により変化させ,送電線の無効電力を連続的に保障することができます。これにより,電源と系統の相互作用による低周波共振を抑制することが可能となります。

(ヲ)\( \ \mathrm {SVC} \ \)

静止型無効電力補償装置(Static Var Compensator)の略語であり,サイリスタを用いた高速制御により、負荷状態において無効電力を連続的に変化させて、応答速度の速い無効電力補償を行うことができます。

(ネ)\( \ \mathrm {STATCOM} \ \)

\( \ \mathrm {STATCOM} \ \)は自励式静止型無効電力補償装置(Static Synchronous Compensator)の略語であり,自励式電力変換装置を用いて無効電力を調整する装置です。無効電力を連続的に調整するという点では同期調相機と同じですが,同期調相機は電圧源として動作するのに対して,\( \ \mathrm {STATCOM} \ \)は電流源として動作する点が異なります。

【解答】

(1)解答:ル

(2)解答:ロ

題意より,解答候補は(イ)送電損失,(ロ)電圧位相差,(ハ)抵抗,(ニ)電流値,(ル)電圧値,(カ)電流位相差,(ヨ)対地静電容量,(レ)リアクタンス,となると思います。ワンポイント解説「2.定態安定度のメカニズム」の通り,送電線の送電能力は,

\[

\begin{eqnarray}

P&=&\frac {V_{\mathrm {s}}V_{\mathrm {r}}}{X}\sin \delta \\[ 5pt ]

\end{eqnarray}

\]

となり,これより,選択肢として該当するのが(ル)電圧値,(カ)電流位相差,(レ)リアクタンスになります。直後の文章で「送電線のインピーダンス」となっているので,リアクタンスは省かれます。

(2)は「送電能力を大きくすれば,同一の電力を送電するときの\( \ \fbox { (2) } \ \)が小さくなり」となっているので(2)は電圧位相差,(1)は「送電能力を大きくするには,送電端と受電端の\( \ \fbox { (1) } \ \)を大きく」となっているので(1)が電圧値となります。

(3)解答:ホ

題意より,解答候補は,(ホ)過渡安定性,(ソ)定態安定性,等になると思います。ワンポイント解説「1.安定度の種類」の通り,じょう乱が発生する時の安定度は過渡安定度となります。

(4)解答:ツ

題意より,解答候補は,(ヘ)大きく,(ツ)小さく,になると思います。ワンポイント解説「2.定態安定度のメカニズム」の通り,送電能力を大きくするには,送電線のインピーダンスを等価的に小さくする必要があります。

(5)解答:レ

題意より,解答候補は,(ハ)抵抗,(レ)リアクタンス,等になると思います。送電線は抵抗分が圧倒的に小さく,リアクタンス分が支配的となります。

(6)解答:チ

題意より,解答候補は,(ト)同期調相機,(チ)直列コンデンサ,(リ)\( \ \mathrm {TCSC} \ \),(ヲ)\( \ \mathrm {SVC} \ \),(タ)位相調整変圧器,(ネ)\( \ \mathrm {STATCOM} \ \),となると思います。遅れ無効電力を調整できるものは複数ありますが,その後の文章に,「並列に接続されたリアクトルの電流を」となっているので,この条件にて接続するものは直列コンデンサとなります。

(7)解答:リ

題意より,解答候補は,(ト)同期調相機,(チ)直列コンデンサ,(リ)\( \ \mathrm {TCSC} \ \),(ヲ)\( \ \mathrm {SVC} \ \),(タ)位相調整変圧器,(ネ)\( \ \mathrm {STATCOM} \ \),となると思います。「並列に接続されたリアクトルの電流をサイリスタの点弧角制御により変化させ」となっているので,\( \ \mathrm {TCSC} \ \)となります。

(8)解答:ヌ

題意より,解答候補は,(イ)送電損失,(ヌ)低周波共振,(ワ)異常電圧,となると思います。\( \ \mathrm {TCSC} \ \)は低周波共振を抑制することが可能です。

愛知県出身 愛称たけちゃん

愛知県出身 愛称たけちゃん