【問題】

【難易度】★★★☆☆(普通)

次の文章は,アーク加熱に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

アーク加熱はアーク放電によって生じるアークプラズマの熱によって被加熱物を加熱する方式である。燃焼によって得られる温度は高くても\( \ 3000 \ \)℃程度であるが,アーク加熱ではこの温度\( \ \fbox { (1) } \ \)高温が得られる。

アーク放電において,放電電極間の距離(アーク長)を一定とすると,アーク放電路(アーク陽光柱)の電圧(アーク電圧)は,電流が小さい領域では,電流が増えるにつれて\( \ \fbox { (2) } \ \)する特性をもつ。さらに電流が増えて大電流の領域になると,アーク電圧は,電流に依存せず,ほぼ一定となる。この領域では,アーク電圧はアーク長に\( \ \fbox { (3) } \ \)。

このような大電流アークを用いた代表的な電炉として,鉄鋼スクラップを溶解する製鋼用アーク炉がある。電極には\( \ \fbox { (4) } \ \)を用い,被加熱物の鉄鋼スクラップが通電経路の一部となっている。電極は可動式でアーク長を調整する。アーク長とアーク電流を制御することで,鉄鋼スクラップへの投入熱量を制御している。

また,アーク炉に電力を供給する電力系統の短絡容量が比較的小さい場合には,\( \ \fbox { (5) } \ \)を生じやすい。そのための対策には無効電力補償装置が広く用いられている。

〔問4の解答群〕

\[

\begin{eqnarray}

&(イ)& ほぼ反比例する &(ロ)& 銅 &(ハ)& よりも数十倍高い \\[ 5pt ]

&(ニ)& 高調波電流の流出 &(ホ)& 不規則に変化 &(ヘ)& タングステン \\[ 5pt ]

&(ト)& 低下 &(チ)& 黒鉛 &(リ)& 周波数低下 \\[ 5pt ]

&(ヌ)& 電圧フリッカ &(ル)& よりも数倍高い &(ヲ)& 上昇 \\[ 5pt ]

&(ワ)& 無関係である &(カ)& ほぼ比例する &(ヨ)& よりも数百倍高い \\[ 5pt ]

\end{eqnarray}

\]

【ワンポイント解説】

アーク加熱に関する問題です。電気屋としては(5)の内容が最も重要な内容となり,(1)~(4)はあまり知らなくても良い気もしますが,1種で点数差をつけるための問題であるかなと感じます。

1.アーク炉

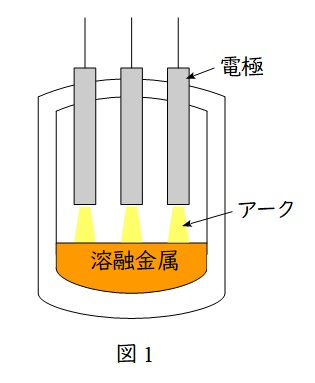

図1に示すような構造の炉であり、3本の黒鉛電極よりアークを発生して,金属スクラップの溶解・合金等行う炉です。アーク炉は非常に容量が大きく,負荷変動も大きいため,系統電圧が一時的に変動し,電灯などにちらつきを生じる「電圧フリッカ」と呼ばれる現象が発生することがあります。

【解答】

(1)解答:ル

題意より,解答候補は(ハ)よりも数十倍高い,(ル)よりも数倍高い,(ヨ)よりも数百倍高い,となると思います。アーク炉の温度は数千℃~2万℃程度であり,それ以上になると,アーク炉の耐火構造物が耐えられなくなります。

(2)解答:ト

題意より,解答候補は(ホ)不規則に変化,(ト)低下,(ヲ)上昇,となると思います。アーク放電の電圧は電流が小さい領域では,電流が増えるにつれて低下する特性を持ちます。

(3)解答:カ

題意より,解答候補は(イ)ほぼ反比例する,(ワ)無関係である,(カ)ほぼ比例する,となると思います。高温領域においてはアーク電圧とアーク長はほぼ比例し,アーク長を電圧により制御することが可能となります。

(4)解答:チ

題意より,解答候補は(ロ)銅,(ヘ)タングステン,(チ)黒鉛,となると思います。ワンポイント解説「1.アーク炉」の通り,アーク炉の電極には黒鉛を用います。

(5)解答:ヌ

題意より,解答候補は(ニ)高調波電流の流出,(リ)周波数低下,(ヌ)電圧フリッカ,となると思います。ワンポイント解説「1.アーク炉」の通り,アーク炉に電力を供給する電力系統では電圧フリッカを生じやすくなります。

愛知県出身 愛称たけちゃん

愛知県出身 愛称たけちゃん