Contents

【問題】

【難易度】★★★★☆(やや難しい)

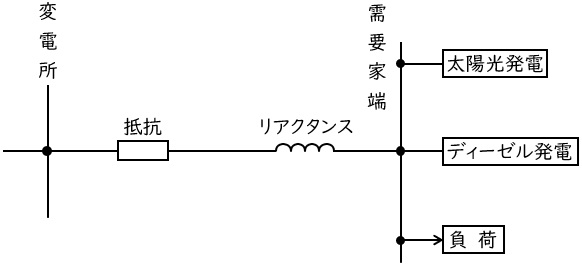

図のような三相高圧配電線の末端に力率\( \ 1 \ \)で一定の電力\( \ 600 \ \mathrm {[kW]} \ \)を消費する工場を需要家端に建設する。これに併せて分散型電源としてディーゼル発電機と太陽光発電装置を需要家端に設置する予定である。分散型電源の力率はいずれも\( \ 1 \ \)とし,ディーゼル発電機は常時一定出力で運転,太陽光発電装置は日射によって出力が変動する。高圧配電線は当該需要家の専用線とし,ー相当たりの抵抗及びリアクタンスはそれぞれ\( \ 6.00 \ \mathrm {[\Omega ]} \ \)及び\( \ 8.00 \ \mathrm {[\Omega ]} \ \),変電所端の線間電圧は\( \ 6 \ 600 \ \mathrm {[V]} \ \)で一定とする。次の間に答えよ。

(1) 分散型電源を全く設置しないときの,需要家端の線間電圧\( \ \mathrm {[V]} \ \)を求めよ。

(2) 需要家端線間電圧の下限値を\( \ 6 \ 270 \ \mathrm {[V]} \ \),上限値を\( \ 6 \ 930 \ \mathrm {[V]} \ \)とするとき,導入すべきディーゼル発電機の最低出力\( \ \mathrm {[kW]} \ \)を求めよ。また,このディーゼル発電機に加えて発電可能な太陽光発電装置の最大出力\( \ \mathrm {[kW]} \ \)を求めよ。

【ワンポイント解説】

分散型電源を設置したときの受電端電圧を導出する問題です。

考え方はそれほど難しくありませんが,計算量がやや多い問題です。計算間違いに注意しながら解いていって下さい。

1.送配電線の電圧降下

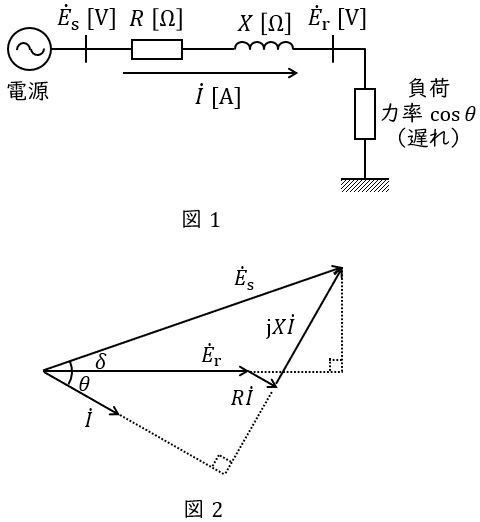

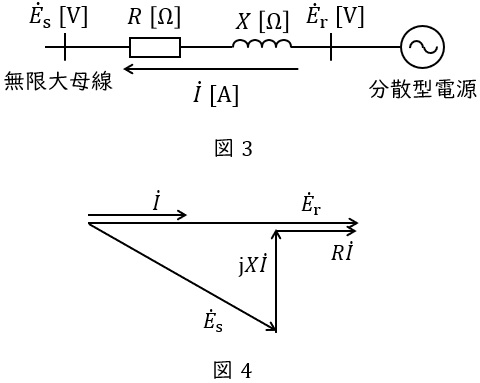

図1のような一般的な三相\( \ 3 \ \)線式送配電線路において,送電線には抵抗\( \ R \ \mathrm {[\Omega ]} \ \)及びリアクタンス\( \ X \ \mathrm {[\Omega ]} \ \)があるため,送電線での抵抗降下やリアクタンス降下が発生します。

送電端電圧(相電圧)を\( \ {\dot E}_{\mathrm {s}} \ \mathrm {[V]} \ \),受電端に力率\( \ \cos \theta \ \)の負荷を接続したときの受電端電圧(相電圧)を\( \ {\dot E}_{\mathrm {r}} \ \mathrm {[V]} \ \),送電線に流れる電流を\( \ \dot I \ \mathrm {[A]} \ \)とすると,

\[

\begin{eqnarray}

{\dot E}_{\mathrm {s}} &=&{\dot E}_{\mathrm {r}}+\left( R+\mathrm {j}X \right) \dot I \\[ 5pt ]

\end{eqnarray}

\]

の関係があるため,ベクトル図で表すと図2のようになります。

2.分散型電源設置時の電圧降下とベクトル図

図3のような三相\( \ 3 \ \)線式送配電線路において,受電端に分散型電源を設置し送配電線に逆潮流が発生しているとき,受電端電圧(相電圧)\( \ {\dot E}_{\mathrm {r}} \ \mathrm {[V]} \ \),送電端電圧(相電圧)\( \ {\dot E}_{\mathrm {s}} \ \mathrm {[V]} \ \),送電線の抵抗\( \ R \ \mathrm {[\Omega ]} \ \)及びリアクタンス\( \ X \ \mathrm {[\Omega ]} \ \),送電線に流れる電流\( \ \dot I \ \mathrm {[A]} \ \)とすると,

\[

\begin{eqnarray}

{\dot E}_{\mathrm {r}} &=&{\dot E}_{\mathrm {s}}+\left( R+\mathrm {j}X \right) \dot I \\[ 5pt ]

\end{eqnarray}

\]

の関係があり,分散型電源の力率が\( \ 1 \ \)であるとすれば,ベクトル図は図4のようになります。

3.二次方程式の解の公式

\( \ x \ \)に関する二次方程式\( \ ax^{2}+bx+c=0 \ \)の解は,

\[

\begin{eqnarray}

x &=&\frac {-b±\sqrt {b^{2}-4ac}}{2a} \\[ 5pt ]

\end{eqnarray}

\]

となりますが,仮に\( \ b=2B \ \)と表すことができる場合には,二次方程式\( \ ax^{2}+2Bx+c=0 \ \)の解は,

\[

\begin{eqnarray}

x &=&\frac {-B±\sqrt {B^{2}-ac}}{a} \\[ 5pt ]

\end{eqnarray}

\]

となります。

【解答】

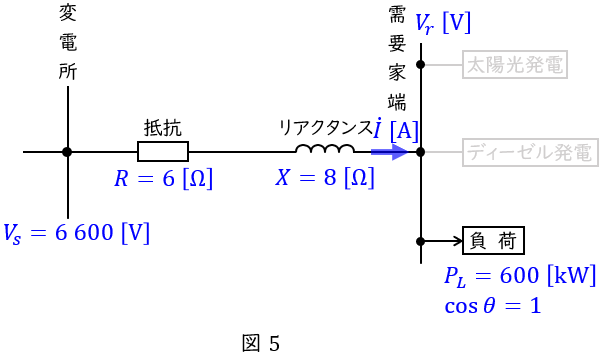

(1)分散型電源を全く設置しないときの,需要家端の線間電圧\( \ \mathrm {[V]} \ \)

分散型電源を設置しないときの単線図を図5に示す。需要家端の電圧を\( \ V_{r} \ \mathrm {[V]} \ \)としたときの送電線に流れる電流\( \ I \ \mathrm {[A]} \ \)は,負荷の電力\( \ P_{L}=600 \ \mathrm {[kW]} \ \),力率\( \ \cos \theta =1 \ \)であるから,

\[

\begin{eqnarray}

P_{L} &=&\sqrt {3}V_{r}I\cos \theta \\[ 5pt ]

I &=&\frac {P_{L}}{\sqrt {3}V_{r}\cos \theta} \\[ 5pt ]

&=&\frac {600\times 10^{3}}{\sqrt {3}V_{r}\times 1} \\[ 5pt ]

&=&\frac {2\sqrt {3}\times 10^{5}}{V_{r}} \\[ 5pt ]

\end{eqnarray}

\]

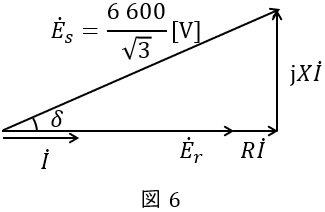

となり,ベクトル図は図6に示す通りとなるので,三平方の定理より,

\[

\begin{eqnarray}

{E_{s}}^{2} &=&\left( E_{r}+RI\right) ^{2}+\left( XI\right) ^{2} \\[ 5pt ]

\left( \frac {6 \ 600}{\sqrt {3}}\right) ^{2} &=&\left( \frac {V_{r}}{\sqrt {3}}+6.00\times \frac {2\sqrt {3}\times 10^{5}}{V_{r}}\right) ^{2}+\left( 8.00\times \frac {2\sqrt {3}\times 10^{5}}{V_{r}}\right) ^{2} \\[ 5pt ]

&=&\left( \frac {V_{r}}{\sqrt {3}}+ \frac {12\sqrt {3}\times 10^{5}}{V_{r}}\right) ^{2}+\left( \frac {16\sqrt {3}\times 10^{5}}{V_{r}}\right) ^{2} \\[ 5pt ]

6 \ 600^{2}&=&\left( V_{r}+ \frac {36\times 10^{5}}{V_{r}}\right) ^{2}+\left( \frac {48\times 10^{5}}{V_{r}}\right) ^{2} \\[ 5pt ]

43 \ 560 \ 000{V_{r}}^{2}&=&\left( {V_{r}}^{2}+ 3.6\times 10^{6}\right) ^{2}+\left( 4.8\times 10^{6}\right) ^{2} \\[ 5pt ]

4.356\times 10^{7}{V_{r}}^{2}&=&{V_{r}}^{4}+7.2\times 10^{6}{V_{r}}^{2}+12.96\times 10^{12}+23.04\times 10^{12} \\[ 5pt ]

{V_{r}}^{4}-3.636\times 10^{7}{V_{r}}^{2}+3.6\times 10^{13}&=&0 \\[ 5pt ]

\end{eqnarray}

\]

となる。\( \ {V_{r}}^{2} \ \)の方程式であるとして,二次方程式の解の公式を適用すると,ワンポイント解説「3.二次方程式の解の公式」の通り,

\[

\begin{eqnarray}

{V_{r}}^{2}&=&\frac {3.636\times 10^{7}±\sqrt {\left( 3.636\times 10^{7}\right) ^{2}-4\times 3.6\times 10^{13}}}{2} \\[ 5pt ]

&≒&\frac {3.636\times 10^{7}±\sqrt {11.780 \ 5\times 10^{14}}}{2} \\[ 5pt ]

&≒&\frac {3.636\times 10^{7}±3.432 \ 3\times 10^{7}}{2} \\[ 5pt ]

&≒&3.534 \ 15\times 10^{7},0.101 \ 85\times 10^{7} \\[ 5pt ]

V_{r}&≒&5 \ 944.9,\color {red} {1 \ 009.2 \ (不適)} → 5 \ 940 \ \mathrm {[V]} \\[ 5pt ]

\end{eqnarray}

\]

と求められる。

(2)導入すべきディーゼル発電機の最低出力\( \ \mathrm {[kW]} \ \)と発電可能な太陽光発電装置の最大出力\( \ \mathrm {[kW]} \ \)

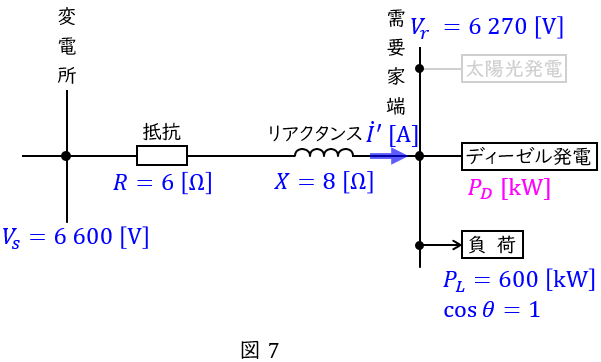

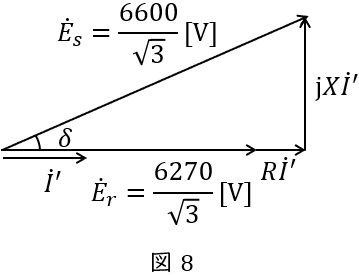

題意より,ディーゼル発電機を接続したとき,受電端電圧は\( \ 6 \ 270 \ \mathrm {[V]} \ \)となるようにしなければならないので,単線図とベクトル図は図7及び図8のようになる。

図8に三平方の定理を適用すると,

\[

\begin{eqnarray}

{E_{s}}^{2} &=&\left( E_{r}+RI^{\prime }\right) ^{2}+\left( XI^{\prime }\right) ^{2} \\[ 5pt ]

\left( \frac {6 \ 600}{\sqrt {3}}\right) ^{2} &=&\left( \frac {6 \ 270}{\sqrt {3}}+6.00I^{\prime }\right) ^{2}+\left( 8.00I^{\prime }\right) ^{2} \\[ 5pt ]

6 \ 600^{2}&=&\left( 6 \ 270+6\sqrt {3}I^{\prime }\right) ^{2}+\left( 8\sqrt {3}I^{\prime }\right) ^{2} \\[ 5pt ]

43 \ 560 \ 000&=&39 \ 312 \ 900+75 \ 240\sqrt {3}I^{\prime }+108{I^{\prime }}^{2}+192I^{2} \\[ 5pt ]

300{I^{\prime }}^{2}+75 \ 240\sqrt {3}I^{\prime }-4 \ 247 \ 100&=&0 \\[ 5pt ]

{I^{\prime }}^{2}+250.8\sqrt {3}I^{\prime }-14 \ 157&=&0 \\[ 5pt ]

I^{\prime }&=&-125.4\sqrt {3}±\sqrt {\left( 125.4\sqrt {3}\right) ^{2}+14 \ 157} \\[ 5pt ]

&≒&-125.4\sqrt {3}±247.65 \\[ 5pt ]

&≒&30.451 \ \mathrm {[A]} ,\color {red} {-464.85 \ (不適)} \\[ 5pt ]

\end{eqnarray}

\]

となるので,配電線から供給される電力\( \ P_{l} \ \mathrm {[kW]} \ \)は,

\[

\begin{eqnarray}

P_{l}&=&\sqrt {3}V_{r}I^{\prime } \\[ 5pt ]

&=&\sqrt {3}\times 6 \ 270 \times 30.451 \\[ 5pt ]

&≒&330 \ 700 \ \mathrm {[W]} → 330.70 \ \mathrm {[kW]} \\[ 5pt ]

\end{eqnarray}

\]

となる。したがって,ディーゼル発電機の出力\( \ P_{D} \ \mathrm {[kW]} \ \)は,

\[

\begin{eqnarray}

P_{D}&=&P_{L}-P_{l} \\[ 5pt ]

&=&600-330.70 \\[ 5pt ]

&≒&269.30 → 269 \ \mathrm {[kW]} \\[ 5pt ]

\end{eqnarray}

\]

と求められる。

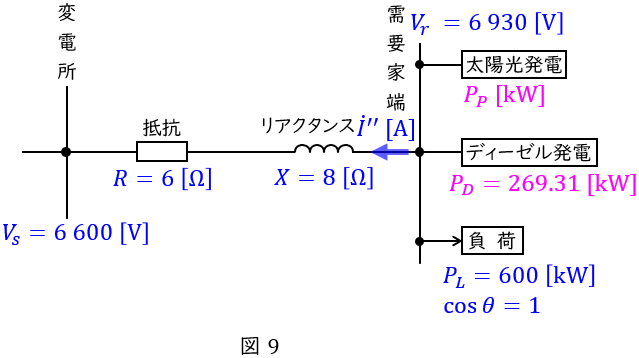

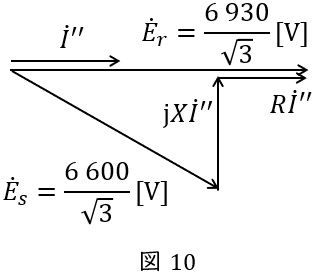

続いて太陽光発電を接続したとき,受電端電圧は\( \ 6 \ 930 \ \mathrm {[V]} \ \)を上限としなければならないので,単線図とベクトル図は図9及び図10のようになる。

図10に三平方の定理を適用すると,

\[

\begin{eqnarray}

{E_{s}}^{2} &=&\left( E_{r}-RI^{\prime \prime }\right) ^{2}+\left( XI^{\prime \prime }\right) ^{2} \\[ 5pt ]

\left( \frac {6 \ 600}{\sqrt {3}}\right) ^{2} &=&\left( \frac {6 \ 930}{\sqrt {3}}-6.00I^{\prime \prime }\right) ^{2}+\left( 8.00I^{\prime \prime }\right) ^{2} \\[ 5pt ]

6 \ 600^{2}&=&\left( 6 \ 930-6\sqrt {3}I^{\prime \prime }\right) ^{2}+\left( 8\sqrt {3}I^{\prime \prime }\right) ^{2} \\[ 5pt ]

43 \ 560 \ 000&=&48 \ 024 \ 900-83 \ 160\sqrt {3}I^{\prime \prime }+108{I^{\prime \prime }}^{2}+192{I^{\prime \prime }}^{2} \\[ 5pt ]

300{I^{\prime \prime }}^{2}-83 \ 160\sqrt {3}I^{\prime \prime }+4 \ 464 \ 900&=&0 \\[ 5pt ]

{I^{\prime \prime }}^{2}-277.2\sqrt {3}I^{\prime \prime }+14 \ 883&=&0 \\[ 5pt ]

I^{\prime \prime }&=&138.6\sqrt {3}±\sqrt {\left( 138.6\sqrt {3}\right) ^{2}-14 \ 883} \\[ 5pt ]

&≒&138.6\sqrt {3}±206.75 \\[ 5pt ]

&≒& 33.312 \ \mathrm {[A]},\color {red} {446.81 \ (電圧降下が大きいので不適)} \\[ 5pt ]

\end{eqnarray}

\]

となり,逆潮流電力\( \ P_{r} \ \mathrm {[kW]} \ \)は,

\[

\begin{eqnarray}

P_{r}&=&\sqrt {3}V_{r}I^{\prime \prime } \\[ 5pt ]

&=&\sqrt {3}\times 6 \ 930 \times 33.312 \\[ 5pt ]

&≒&399 \ 850 \ \mathrm {[W]} → 399.85 \ \mathrm {[kW]} \\[ 5pt ]

\end{eqnarray}

\]

となる。したがって,太陽光発電の出力\( \ P_{P} \ \mathrm {[kW]} \ \)は,

\[

\begin{eqnarray}

P_{P}+P_{D}&=&P_{L}+P_{r} \\[ 5pt ]

P_{P}&=&P_{L}+P_{r}-P_{D} \\[ 5pt ]

&=&600+399.85-269.30 \\[ 5pt ]

&≒&730.55 → 731 \ \mathrm {[kW]} \\[ 5pt ]

\end{eqnarray}

\]

と求められる。ただし,負荷の需要が零であることを想定すると,\( \ 131 \ \mathrm {[kW]} \ \)となる。

【令和8年度版2種一次試験】

【令和8年度版2種一次試験】

愛知県出身 愛称たけちゃん

詳しくは

愛知県出身 愛称たけちゃん

詳しくは