Contents

【問題】

【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)

次の文章は,変圧器の保護に用いられる差動保護リレー方式に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる語句を解答群の中から選び,その記号をマークシートに記入しなさい。

変圧器の保護に一般的に用いられる電気式リレ一方式として差動リレ一方式が挙げられる。差動リレー方式を適用する理由は,事故電流の小さい\( \ \fbox { (1) } \ \)を検出できることである。

変圧器の一次,二次の結線が\( \ \mathrm {Y – \Delta } \ \)結線の場合,変圧器一次,二次の電流の位相が異なる。そのため,差動リレ一方式を適用する際,内部のソフトウェアで補正しない場合には,変圧器一次側の\( \ \mathrm {CT} \ \)二次結線には\( \ \fbox { (2) } \ \)接続,変圧器二次側の\( \ \mathrm {CT} \ \)二次結線には\( \ \fbox { (3) } \ \)接続を用いて電流位相の整合をとらなければならない。\( \ \mathrm {CT} \ \)二次結線を,変圧器一次側\( \ \fbox { (3) } \ \)接続,二次側\( \ \fbox { (2) } \ \)接続とした場合でも電流位相を合わせることができるが,変圧器一次側の中性点が接地してあると,外部地絡事故が発生した場合,変圧器一次側の\( \ \mathrm {CT} \ \)二次回路にのみ\( \ \fbox { (4) } \ \)電流が流れることで,リレーの誤動作につながる。

また,差動リレ一方式のように複数の\( \ \mathrm {CT} \ \)の差電流で事故を検出する場合,\( \ \mathrm {CT} \ \)間の特性差により誤差電流が発生することが考えられる。このようなことから,差動リレーの誤動作を防ぐため,リレーに入力された電流のスカラー和で\( \ \fbox { (5) } \ \)を作り,リレーの感度を調整する比率差動リレーが一般に採用されている。

〔問6の解答群〕

\[

\begin{eqnarray}

&(イ)& 極間短絡 &(ロ)& 零 相 &(ハ)& 渦 \\[ 5pt ]

&(ニ)& \mathrm {Y} &(ホ)& 抑制量 &(ヘ)& 正 相 \\[ 5pt ]

&(ト)& 逆 相 &(チ)& 循 環 &(リ)& 差動量 \\[ 5pt ]

&(ヌ)& 直 接 &(ル)& 相間短絡 &(ヲ)& 間 接 \\[ 5pt ]

&(ワ)& 比率差動量 &(カ)& 巻線間短絡 &(ヨ)& \Delta \\[ 5pt ]

\end{eqnarray}

\]

【ワンポイント解説】

変圧器の保護に用いられる比率差動リレーに関する問題です。

\( \ 3 \ \)種では概要が出題されることがありますが,\( \ 2 \ \)種ではもう少し深堀りした内容が求められています。\( \ \mathrm {Y – \Delta } \ \)結線の角変位(位相差)等の知識を忘れてしまった方は\( \ 3 \ \)種のテキストを復習しておいて下さい。

1.変圧器に用いられる電気的保護装置

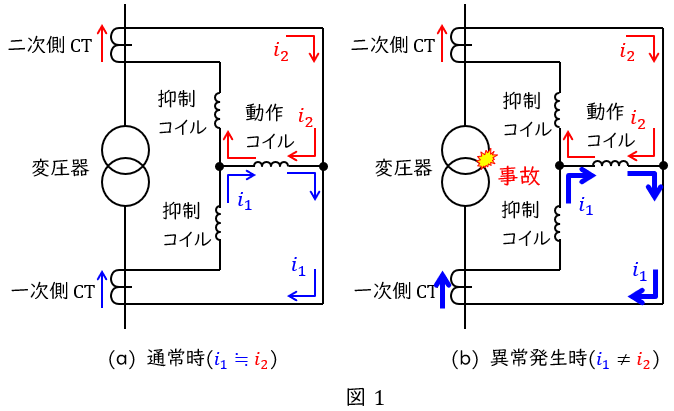

変圧器で最も多いのは巻線間短絡事故ですが,一般の過電流リレーや地絡リレーでの検出が困難なため,図1に示すような比率差動継電器が用いられます。

比率差動継電器は,変圧器の一次側と二次側電流を\( \ \mathrm {CT} \ \)を介して検出し,一次側と二次側の差が分かるようにする継電器で,通常時は図1(a)のように動作コイルに流れる電流がほぼ零となるように整定され,異常発生時は図1(b)のように動作コイルに流れる電流が零でなくなります。しかし,一次側と二次側\( \ \mathrm {CT} \ \)の違いや誤差等により,厳密に動作コイルに流れる電流を零とすることができないため,抑制コイルを設けています。また,抑制コイルには外部事故が発生した際等の誤動作防止の役割もあります。

【解答】

(1)解答:カ

題意より,解答候補は(イ)極間短絡,(ル)相間短絡,(カ)巻線間短絡,になると思います。

ワンポイント解説「1.変圧器に用いられる電気的保護装置」の通り,差動リレー方式は巻線間短絡を検出することが可能なため,一般に変圧器に用いられます。

(2)解答:ヨ

題意より,解答候補は(ニ)\( \ \mathrm {Y} \ \),(ヌ)直接,(ヲ)間接,(ヨ)\( \ \Delta \ \),になると思います。

\( \ \mathrm {Y – \Delta } \ \)結線において差動リレ一方式を適用する際には,電流の位相を合わせるため変圧器一次側の\( \ \mathrm {CT} \ \)二次結線は\( \ \Delta \ \)接続とします。後半の「変圧器一次側の中性点が接地してあると・・・」がヒントとなっています。

(3)解答:ニ

題意より,解答候補は(ニ)\( \ \mathrm {Y} \ \),(ヌ)直接,(ヲ)間接,(ヨ)\( \ \Delta \ \),になると思います。

\( \ \mathrm {Y – \Delta } \ \)結線において差動リレ一方式を適用する際には,電流の位相を合わせるため変圧器二次側の\( \ \mathrm {CT} \ \)二次結線は\( \ \mathrm {Y} \ \)接続とします。

(4)解答:ロ

題意より,解答候補は(ロ)零相,(ハ)渦,(ヘ)正相,(ト)逆相,(チ)循環,になると思います。

地絡事故が発生すると,三相の平衡が乱れ零相電流が流れ,リレーの誤動作に繋がります。零相電流\( \ {\dot I}_{0} \ \)は,各相の電流\( \ {\dot I}_{\mathrm {a}} \ \),\( \ {\dot I}_{\mathrm {b}} \ \),\( \ {\dot I}_{\mathrm {c}} \ \)を用いて\( \ \displaystyle {\dot I}_{\mathrm {0}} =\frac {1}{3}\left( {\dot I}_{\mathrm {a}}+ {\dot I}_{\mathrm {b}} + {\dot I}_{\mathrm {c}}\right) \ \)で定義される電流です。

(5)解答:ホ

題意より,解答候補は(ホ)抑制量,(リ)差動量,(ワ)比率差動量,になると思います。

ワンポイント解説「1.変圧器に用いられる電気的保護装置」の通り,差動リレーの誤動作を防ぐため,リレーに入力された電流のスカラー和で抑制量を作ります。

【令和8年度版2種一次試験】

【令和8年度版2種一次試験】

愛知県出身 愛称たけちゃん

詳しくは

愛知県出身 愛称たけちゃん

詳しくは