Contents

【問題】

【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)

特別高圧の電力系統における短絡容量の増大について,次の間に答えよ。

(1) 送電系統の設備,運用面からみて,電力系統の短絡容量が増大する主な原因を述べよ。

(2) 短絡容量の増大により生じる問題を述べよ。

(3) わが国で一般的に行われている,特別高圧需要設備における短絡容量の増大に対する対策を述べよ。

【ワンポイント解説】

電力系統における短絡容量の増大の原因と対策に関する問題です。

参考書等では短絡容量の対策を列記している場合も多いと思いますが,そもそもの短絡容量の定義を理解し,短絡電流との関係を考えれば解答は想像しやすくなるでしょう。

1.三相短絡事故時の短絡電流及び短絡容量

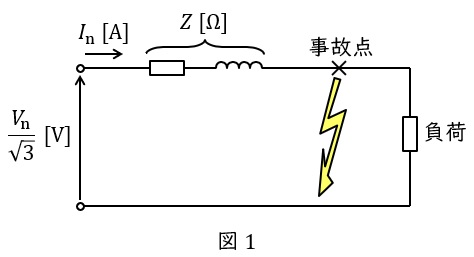

図1のような負荷に定格電圧\( \ V_{\mathrm {n}} \ \mathrm {[V]} \ \),定格電流\( \ I_{\mathrm {n}} \ \mathrm {[A]} \ \)で供給している系統があり,事故点において三相短絡事故が発生したとします。

事故点から電源側をみたインピーダンスを\( \ Z \ \mathrm {[\Omega ]} \ \)とすると,その単位法におけるインピーダンス\( \ Z \ \mathrm {[p.u.]} \ \)は,

\[

\begin{eqnarray}

Z \ \mathrm {[p.u.]}&=&\frac {\sqrt {3}Z \ \mathrm {[\Omega ]}I_{\mathrm {n}}}{V_{\mathrm {n}}} \\[ 5pt ]

\end{eqnarray}

\]

とで定義され,図1より三相短絡電流\( \ I_{\mathrm {s}} \ \mathrm {[A]} \ \)は,

\[

\begin{eqnarray}

I_{\mathrm {s}}&=&\frac {\displaystyle \frac {V_{\mathrm {n}}}{\sqrt {3}}}{Z \ \mathrm {[\Omega ]}} \\[ 5pt ]

&=&\frac {V_{\mathrm {n}}}{\sqrt {3}Z \ \mathrm {[\Omega ]}} \\[ 5pt ]

&=&\frac {V_{\mathrm {n}}}{\sqrt {3}Z \ \mathrm {[\Omega ]}I_{\mathrm {n}}}\cdot I_{\mathrm {n}} \\[ 5pt ]

&=&\frac {I_{\mathrm {n}}}{Z \ \mathrm {[p.u.]}} \\[ 5pt ]

\end{eqnarray}

\]

となります。また,短絡容量\( \ P_{\mathrm {s}} \ \mathrm {[V\cdot A]} \ \)は,定格容量\( \ P_{\mathrm {n}}=\sqrt {3}V_{\mathrm {n}}I_{\mathrm {n}} \ \mathrm {[V\cdot A]} \ \)とおくと,

\[

\begin{eqnarray}

P_{\mathrm {s}}&=&\sqrt {3}V_{\mathrm {n}}I_{\mathrm {s}} \\[ 5pt ]

&=&\frac {\sqrt {3}V_{\mathrm {n}}I_{\mathrm {n}}}{Z \ \mathrm {[p.u.]}}\\[ 5pt ]

&=&\frac {P_{\mathrm {n}}}{Z \ \mathrm {[p.u.]}} \\[ 5pt ]

\end{eqnarray}

\]

で求められます。したがって,短絡電流及び短絡容量の抑制対策としては,系統のインピーダンスを大きくする方法が有効であることがわかります。

【解答】

(1)電力系統の短絡容量が増大する主な原因

(ポイント)

・ワンポイント解説「1.三相短絡事故時の短絡電流及び短絡容量」の通りです。

・系統のインピーダンスが小さくなる理由を考えると誤りは少なくなります。

・解答にはありませんが,多くの分散型電源を設置することでも短絡容量は増大します。

(試験センター解答例)

① 電力会社の送電系統間で広域連系することにより電力系統が拡大し,並列発電機数が増加して,電力系統の短絡容量が増大する。

② 送電系統において上位電圧を採用することにより,線路リアクタンスが低下し,需要側からみた短絡容量が増大する。

③ 送電系統をループ運用することにより,発電機並列リアクタンスが低下し,需要側からみた短絡容量が増大する。

(2)短絡容量の増大により生じる問題

(ポイント)

・ワンポイント解説「1.三相短絡事故時の短絡電流及び短絡容量」の通り,短絡容量が増大すると事故時の短絡電流が増大します。

・短絡電流が増大することで,遮断器の容量不足やリレーの整定値,電磁誘導障害等に対策を要することになります。

(試験センター解答例)

① 事故時の短絡電流が増大することにより,既設遮断器の遮断容量が不足する。

② 事故時の短絡電流が増大することにより,電力線に近接する弱電流電線路への電磁誘導障害の問題が顕著になる場合がある。

③ 事故時の短絡電流が増大することにより,電線溶断の制約から短時間に遮断する必要が生じた場合には,過電流リレーの時限協調に不具合をもたらす問題が発生する。

(3)特別高圧需要設備における短絡容量の増大に対する対策

(ポイント)

・ワンポイント解説「1.三相短絡事故時の短絡電流及び短絡容量」の通り,インピーダンスを上げる対策を講じることが有効です。

・直流では短絡容量は増大しないため\( \ \mathrm {BTB} \ \)(交直変換設備)で接続する等の対策や,系統構成の変更等も有効な対策となります。

(試験センター解答例)

① 遮断容量が不足となった遮断器を取り替える。

② 需要設備において短絡電流を抑制するには,受電点に限流リアクトルを挿入することにより,需要側からみた短絡リアクタンスを増加させる対策が有効である。

③ 受電用変圧器に高インピーダンス変圧器を採用することにより,変圧器二次側からみた短絡リアクタンスが増大し,変圧器二次側系統の短絡電流を抑制することができる。

【令和8年度版2種一次試験】

【令和8年度版2種一次試験】

愛知県出身 愛称たけちゃん

詳しくは

愛知県出身 愛称たけちゃん

詳しくは