【問題】

【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)

次の文章は,電力系統の同期安定性向上に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

交流送電系統の送電電力は,送電端電圧と受電端電圧の積及び相差角の正弦に比例し,その間の系統リアクタンスに反比例する。送電電力が増加し,相差角が\( \ \fbox { (1) } \ \)すると,同期安定性の限界に近づくので,平常状態でより安定な状態に保つためには,次のような同期安定性向上対策を講じる。

<設備面の対策>

・系統リアクタンスの低減(送電線の多ルート化,\( \ \fbox { (2) } \ \)の設置など)

・長距離送電線の中間点電圧の維持(\( \ \fbox { (3) } \ \)の設置など)

・送電電圧の格上げ など

<系統運用面の対策>

・系統電圧の高め運用

・台風などの事故の発生が懸念される気象条件になった場合の\( \ \fbox { (4) } \ \) など

一方で系統リアクタンスの低減は同期安定性向上には寄与するが,短絡・地絡電流を増大させてしまうため,下位系統を\( \ \fbox { (5) } \ \)とし,短絡・地絡電流を抑制するなどの対策を講じる。

〔問3の解答群〕

\[

\begin{eqnarray}

&(イ)& 放射状系統 &(ロ)& 地中化 &(ハ)& 縮小 \\[ 5pt ]

&(ニ)& 負荷遮断 &(ホ)& 直列コンデンサ &(ヘ)& \mathrm {SVC} \\[ 5pt ]

&(ト)& 拡大 &(チ)& \mathrm {ShR} &(リ)& 重潮流系統 \\[ 5pt ]

&(ヌ)& 系統切替 &(ル)& ループ系統 &(ヲ)& 抵抗機器 \\[ 5pt ]

&(ワ)& \mathrm {SVR} &(カ)& 反転 &(ヨ)& サイリスタ \\[ 5pt ]

\end{eqnarray}

\]

【ワンポイント解説】

送電系統における同期安定性向上対策に関する問題です。

本問の内容に関しては,中身を理解することでその対策等も想像しやすくなるため,可能な限り丸暗記に頼らず理解していくことが重要です。

本問は定態安定度に関する問題ですが,電験では過渡安定度の内容も出題されやすいため,令和4年電力科目問7も一緒に勉強しておくと良いかと思います。

1.同期発電機の出力

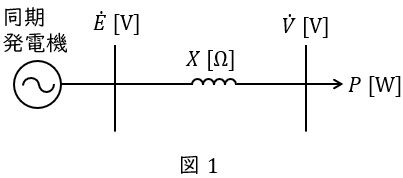

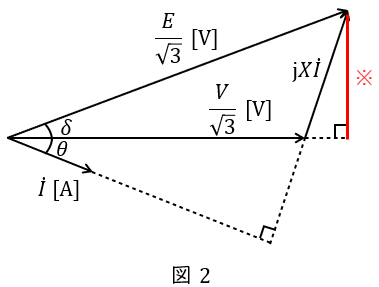

同期発電機の内部誘導起電力が\( \ E \ \mathrm {[V]} \ \),端子電圧が\( \ V \ \mathrm {[V]} \ \),\( \ 1 \ \)相あたりの同期リアクタンスが\( \ X \ \mathrm {[\Omega ]} \ \)(抵抗分は無視できるものとします),電機子電流が\( \ I \ \mathrm {[A]} \ \)であるとすると,回路図は図1,ベクトル図は図2のように描くことができます。ただし,\( \ \delta \ \mathrm {[rad]} \ \)は内部誘導起電力と端子電圧の相差角,\( \ \theta \ \mathrm {[rad]} \ \)は力率角です。

このとき,発電機の出力\( \ P \ \mathrm {[W]} \ \)は,

\[

\begin{eqnarray}

P&=&\sqrt {3} VI\cos \theta \\[ 5pt ]

\end{eqnarray}

\]

で求めることができ,図2の※線を求める式より,

\[

\begin{eqnarray}

XI\cos \theta &=&\frac {E}{\sqrt {3}}\sin \delta \\[ 5pt ]

I\cos \theta &=&\frac {E}{\sqrt {3}X}\sin \delta \\[ 5pt ]

\end{eqnarray}

\]

となるので,

\[

\begin{eqnarray}

P&=&\sqrt {3} VI\cos \theta \\[ 5pt ]

&=&\sqrt {3} V\cdot \frac {E}{\sqrt {3}X}\sin \delta \\[ 5pt ]

&=&\frac {EV}{X}\sin \delta \\[ 5pt ]

\end{eqnarray}

\]

となります。上式は\( \ P=\sqrt {3} VI\cos \theta \ \)と合わせて公式として覚えておきましょう。

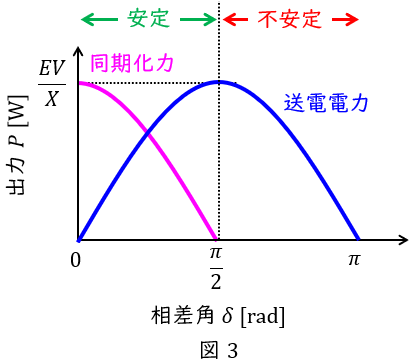

2.同期化力

同期発電機の同期外れの起こりにくさすなわち定態安定度を表す指標で,出力\( \ P \ \mathrm {[W]} \ \)を相差角\( \ \delta \ \mathrm {[rad]} \ \)で微分した\( \ \displaystyle \frac {\mathrm {d}P}{\mathrm {d}\delta } \ \)で求められます。したがって,

\[

\begin{eqnarray}

\frac {\mathrm {d}P}{\mathrm {d}\delta }&=&\frac {EV}{X}\cos \delta \\[ 5pt ]

\end{eqnarray}

\]

となり,\( \ \displaystyle \frac {\mathrm {d}P}{\mathrm {d}\delta }>0 \ \)のとき安定,\( \ \displaystyle \frac {\mathrm {d}P}{\mathrm {d}\delta }<0 \ \)のとき不安定,すなわち\( \ \displaystyle 0 < \delta < \frac {\pi }{2} \ \)のとき安定,\( \ \displaystyle \frac {\pi }{2} < \delta < \pi \ \)のとき不安定となります。

3.系統の安定度向上対策

系統の安定度向上対策には同期化力\( \ \displaystyle \frac {\mathrm {d}P}{\mathrm {d}\delta }=\frac {EV}{X}\cos \delta \ \)を高め定態安定度と過渡安定度の両方に有効なもの(①~④),事故発生時に即座に対応する過渡安定度に有効なもの(⑤~⑦)があります。

①\( \ \mathrm {PSS} \ \)付高速\( \ \mathrm {AVR} \ \)

電力安定化装置付高速自動電圧調整装置で,\( \ \mathrm {PSS} \ \)で電力動揺等の補助信号を\( \ \mathrm {AVR} \ \)に入力し,発電機電圧を高速に調整することで同期化力を高めます。

②\( \ \mathrm {SVC} \ \)

静止形無効電力補償装置で,サイリスタにより無効電力を調整でき,端子電圧\( \ V \ \)を一定に保つことで同期化力を高めます。

③多導体方式

電線の等価半径を大きくして,リアクタンス\( \ X \ \)を小さくし同期化力を高めます。

④直列コンデンサ

送電線に直列にコンデンサを挿入することで,リアクタンス\( \ X \ \)を小さくし同期化力を高めます。

⑤タービン高速バルブ制御

事故発生時に蒸気タービンの加減弁を高速に閉止してバイパスラインに蒸気を逃がすことで,機械的入力\( \ P_{\mathrm {m}} \ \)を減少させ,加速エネルギーの低下及び減速エネルギーの増加をさせます。

⑥制動抵抗

事故発生時に瞬時に発電機に接続し電力を消費させることで加速エネルギーを低下させます。

⑦高速度遮断・高速再閉路

高速度遮断は事故発生時に事故点を高速に遮断させることで加速エネルギーを減少させます。一方,高速再閉路は一過性の事故に対し瞬時に再閉路することで減速エネルギーを増加させます。

【用語の解説】

(イ)放射状系統

幹線と幹線から分岐する分岐線で構成される系統で一般的な系統です。

(ヘ)\( \ \mathrm {SVC} \ \)

\( \ \mathrm {Static \ Var \ Compensator} \ \)の略で,日本語名は静止形無効電力補償装置となります。リアクトルやコンデンサを組み合わせ,サイリスタの高速制御により遅れから進みまで無効電力を補償することができます。

(チ)\( \ \mathrm {ShR} \ \)

\( \ \mathrm {Shunt \ Reactor} \ \)の略で,日本語名は分路リアクトルとなります。系統に並列に接続し,進相電流を補償することで軽負荷時の電圧上昇を抑制します。

(ル)ループ系統

結合開閉器を設置してループ状に線路を構成する方式で,放射状系統に比べ信頼度が向上します。

(ワ)\( \ \mathrm {SVR} \ \)

\( \ \mathrm {Step \ Voltage \ Regulator} \ \)の略で,日本語名は自動電圧調整器となります。配電線の電圧低下を補償し,電圧を適正に維持します。

【解答】

(1)解答:ト

題意より解答候補は,(ハ)縮小,(ト)拡大,(カ)反転,になると思います。

ワンポイント解説「2.同期化力」の通り,同期化力は\( \ \displaystyle \frac {\mathrm {d}P}{\mathrm {d}\delta }=\frac {EV}{X}\cos \delta \ \)で表され,相差角\( \ \delta \ \)が拡大すると同期安定性の限界に近づきます。

(2)解答:ホ

題意より解答候補は,(ホ)直列コンデンサ,(ヘ)\( \ \mathrm {SVC} \ \),(チ)\( \ \mathrm {ShR} \ \),(ヲ)抵抗機器,(ワ)\( \ \mathrm {SVR} \ \),(ヨ)サイリスタ,になると思います。

ワンポイント解説「3.系統の安定度向上対策」の通り,安定度を高めるための系統のリアクタンスの低減として,直列コンデンサを設置することが有効となります。

(3)解答:ヘ

題意より解答候補は,(ホ)直列コンデンサ,(ヘ)\( \ \mathrm {SVC} \ \),(チ)\( \ \mathrm {ShR} \ \),(ヲ)抵抗機器,(ワ)\( \ \mathrm {SVR} \ \),(ヨ)サイリスタ,になると思います。

ワンポイント解説「3.系統の安定度向上対策」の通り,長距離送電線の中間点電圧の維持のため,\( \ \mathrm {SVC} \ \)を設置することが有効となります。

(4)解答:ヌ

題意より解答候補は,(ニ)負荷遮断,(ヌ)系統切替,になると思います。

系統に事故が発生すると,系統の安定が保たれなくなるため,あらかじめ系統切替をしておくことが有効となります。

(5)解答:イ

題意より解答候補は,(イ)放射状系統,(リ)重潮流系統,(ル)ループ系統,になると思います。

このうちループ系統はリアクタンスが小さくなってしまうため,放射状系統とすることで系統のリアクタンスを大きくし,短絡・地絡電流を抑制することができます。

【令和8年度版2種一次試験】

【令和8年度版2種一次試験】

愛知県出身 愛称たけちゃん

詳しくは

愛知県出身 愛称たけちゃん

詳しくは