Contents

【問題】

【難易度】★★★☆☆(普通)

次の文章は,配電設備の雷被害様相に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

雷を季節により分類すると,夏季雷と冬季雷に分類される。夏季雷は\( \ \fbox { (1) } \ \)が大きく,\( \ \fbox { (2) } \ \)時間が比較的短い特徴があるため,夏季雷による配電系統の被害は,設備の\( \ \fbox { (3) } \ \)によるものが多い。一方,冬季雷は,\( \ \fbox { (1) } \ \)は比較的小さいが,\( \ \fbox { (2) } \ \)時間が長く,\( \ \fbox { (4) } \ \)特徴があるため,雷対策として設置される避雷器の\( \ \fbox { (5) } \ \)を超過し,避雷器の焼損被害を引き起こすことがある。

〔問7の解答群〕

\[

\begin{eqnarray}

&(イ)& エネルギーが大きい &(ロ)& 零相電圧 &(ハ)& 短絡電流が大きい \\[ 5pt ]

&(ニ)& 漏れ電流 &(ホ)& 雷電流継続 &(ヘ)& 偶発故障 \\[ 5pt ]

&(ト)& 動作回数 &(チ)& 断線 &(リ)& 雷過電圧継続 \\[ 5pt ]

&(ヌ)& 雷過電圧 &(ル)& 地絡電流が大きい &(ヲ)& 放電耐量 \\[ 5pt ]

&(ワ)& 絶縁破壊 &(カ)& 許容電流 &(ヨ)& 続流継続 \\[ 5pt ]

\end{eqnarray}

\]

【ワンポイント解説】

雷の特徴と配電設備で想定される避雷器の被害に関する問題です。

表題は配電設備の雷被害となっていますが,中身は夏季雷と冬季雷の違いを問う気象学の内容がメインとなっています。

配電関係の方であると常識的な内容かもしれませんが,電験受験生には少し厳しい問題であったかもしれません。文章の流れから選択肢を絞り解答がある程度類推できるようになると良いかと思います。

1.夏季雷と冬季雷

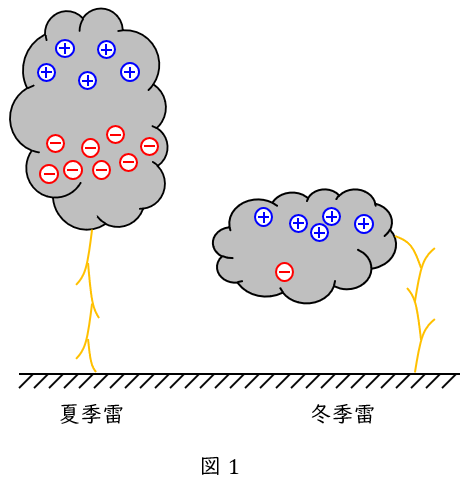

日本で発生する雷には夏に発生する夏季雷と冬に発生する冬季雷があります。

①夏季雷

夏に主に太平洋側に発生する雷で,夏の強い日射しにより地上の大気が暖められ上昇気流が発生し,上空\( \ 1 \ 000 \ \mathrm {m} \ \)以上の高い場所に背丈の長い雲を形成します。

一般に負極性の雷で,雷から地上へ落雷します。雷過電圧が比較的大きく,雷電流継続時間が比較的短いという特徴があります。

また,発生する時間帯が予測しやすく,ゴロゴロと近づいてくる前兆もわかりやすいという特徴もあります。

②冬季雷

冬に主に日本海側に発生する雷で,北西の季節風と対馬海流の暖流からの湿った空気がぶつかることで発生し,上昇気流が弱いため上空\( \ 300~500 \ \mathrm {m} \ \)の低い場所から背丈の低い雲を形成します。

正極性の雷となることが多く,その場合には地上から上向きに落雷するようになります。落雷回数は夏季雷より少なく,雷過電圧自体も夏季雷に比べると幾分小さめの場合もありますが,一度の雷電流継続時間が長いという特徴があり,雷の持つエネルギーは夏の雷の\( \ 100 \ \)倍以上にもなる場合があります。

【解答】

(1)解答:ヌ

題意より解答候補は,(ロ)零相電圧,(ニ)漏れ電流,(ヌ)雷過電圧,等になると思います。

ワンポイント解説「1.夏季雷と冬季雷」の通り,夏季雷の方が冬季雷に比べ雷過電圧は大きい傾向にあります。

(2)解答:ホ

題意より解答候補は,(ホ)雷電流継続,(リ)雷過電圧継続,(ヨ)続流継続,等になると思います。

ワンポイント解説「1.夏季雷と冬季雷」の通り,冬季雷の方が夏季雷よりも一般に雷電流継続時間は長いです。

(3)解答:ワ

題意より解答候補は,(ヘ)偶発故障,(チ)断線,(ワ)絶縁破壊,等になると思います。

ワンポイント解説「1.夏季雷と冬季雷」の通り,夏季雷は雷過電圧が大きいため,夏季雷による配電系統の被害は,設備の絶縁破壊によるものが多くなります。

(4)解答:イ

題意より解答候補は,(イ)エネルギーが大きい,(ハ)短絡電流が大きい,(ル)地絡電流が大きい,になると思います。

ワンポイント解説「1.夏季雷と冬季雷」の通り,冬季雷は雷の持つエネルギーが大きいという特徴があります。

(5)解答:ヲ

題意より解答候補は,(ト)動作回数,(ヲ)放電耐量,(カ)許容電流,等になると思います。

ワンポイント解説「1.夏季雷と冬季雷」の通り,冬季雷は雷電流継続時間が長いという特徴から,避雷器の放電耐量を超過し,避雷器の焼損被害を引き起こす可能性があります。

【令和8年度版2種一次試験】

【令和8年度版2種一次試験】

愛知県出身 愛称たけちゃん

詳しくは

愛知県出身 愛称たけちゃん

詳しくは