Contents

【問題】

【難易度】★★★☆☆(普通)

次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく,高圧架空電線と建造物との接近に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

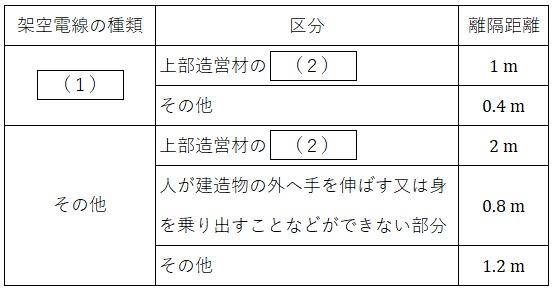

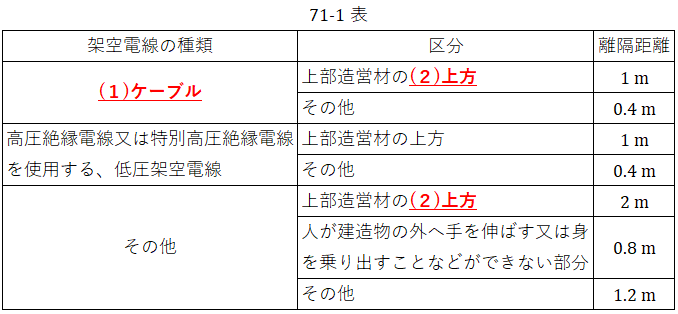

a)高圧架空電線が,建造物と接近状態に施設される場合の離隔距離は,次の表に規定する値以上であること。

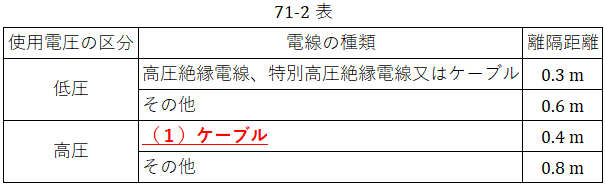

b)高圧架空電線が,建造物の\( \ \fbox { (3) } \ \)に接近して施設される場合は,高圧架空電線と建造物との離隔距離は,次の表に規定する値以上とするとともに,危険のおそれがないように施設すること。

\[

\begin{array}{|c|c|}

\hline

電線の種類 & 離隔距離 \\

\hline

\ \fbox { (1) } \ & 0.4 \ \mathrm {m} \\

\hline

その他 & 0.8 \ \mathrm {m} \\

\hline

\end{array}

\]

c)高圧架空電線が,建造物に施設される簡易な突き出し看板その他の人が上部に乗るおそれがない造営材と接近する場合において,次に該当するときは,高圧架空電線と当該造営材との離隔距離は,a)及びb)によらないことができる。

電線に高圧絶縁電線,\( \ \fbox { (4) } \ \)又は\( \ \fbox { (1) } \ \)を使用し,当該電線を高圧防護具により防護した高圧架空電線を,当該造営材に接触しないように施設する場合

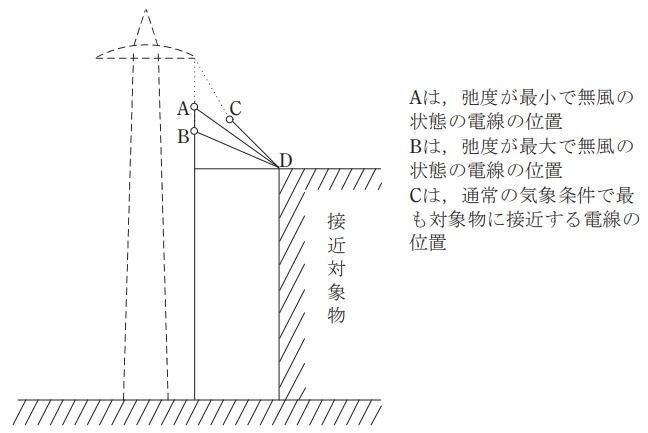

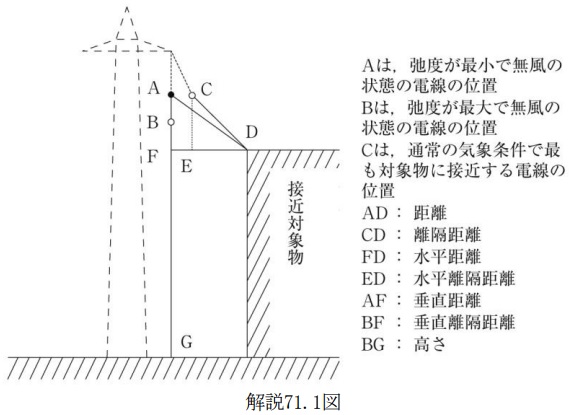

d) 「離隔距離」とは,次の図の\( \ \fbox { (5) } \ \)の距離である。

(注)図は概念的な位置関係を示しており,距離を正確に表したものではない。

〔問2の解答群〕

\[

\begin{eqnarray}

&(イ)& 鋼心アルミより線 &(ロ)& 架空地線 &(ハ)& \mathrm {BD} \\[ 5pt ]

&(ニ)& 垂直方向 &(ホ)& コード &(ヘ)& 特別高圧絶縁電線 \\[ 5pt ]

&(ト)& 上方 &(チ)& 第一次接近状態 &(リ)& \mathrm {AD} \\[ 5pt ]

&(ヌ)& 水平方向 &(ル)& \mathrm {CD} &(ヲ)& ケーブル \\[ 5pt ]

&(ワ)& 第二次接近状態 &(カ)& 多心型電線 &(ヨ)& 下方 \\[ 5pt ]

\end{eqnarray}

\]

【ワンポイント解説】

電気設備の技術基準の解釈第71条からの出題です。

電験\( \ 3 \ \)種でも出題されたことがある条文なので,見たことがある受験生も多いと思います。今回は数値は空欄になっていませんが,数値の部分が空欄になっていても解けるように準備して下さい。

【解答】

(1)解答:ヲ

電気設備の技術基準の解釈第71条第1項71-1表,第2項71-2表及び第3項第3号の通り,ケーブルとなります。

(2)解答:ト

電気設備の技術基準の解釈第71条第1項71-1表の通り,上方となります。

(3)解答:ヨ

電気設備の技術基準の解釈第71条第2項の通り,下方となります。

(4)解答:ヘ

電気設備の技術基準の解釈第71条第3項第3号の通り,特別高圧絶縁電線となります。

(5)解答:ル

電気設備の技術基準の解釈の解説第71条解説71.1図の通り,離隔距離は\( \ \mathrm {CD} \ \)となります。

<電気設備の技術基準の解釈第71条>

低圧架空電線又は高圧架空電線が,建造物と接近状態に施設される場合は,次の各号によること。

一 高圧架空電線路は,高圧保安工事により施設すること。

二 低圧架空電線又は高圧架空電線と建造物の造営材との離隔距離は,71-1表に規定する値以上であること。

2 低圧架空電線又は高圧架空電線が,建造物の(3)下方に接近して施設される場合は,低圧架空電線又は高圧架空電線と建造物との離隔距離は,71-2表に規定する値以上とするとともに,危険のおそれがないように施設すること。

3 低圧架空電線又は高圧架空電線が,建造物に施設される簡易な突き出し看板その他の人が上部に乗るおそれがない造営材と接近する場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,低圧架空電線又は高圧架空電線と当該造営材との離隔距離は,第1項第二号及び第2項の規定によらないことができる。

一 絶縁電線を使用する低圧架空電線において,当該造営材との離隔距離が0.4m以上である場合

二 電線に絶縁電線、多心型電線又はケーブルを使用し,当該電線を低圧防護具により防護した低圧架空電線を,当該造営材に接触しないように施設する場合

三 電線に高圧絶縁電線,(4)特別高圧絶縁電線又は(1)ケーブルを使用し,当該電線を高圧防護具により防護した高圧架空電線を,当該造営材に接触しないように施設する場合

<電気設備の技術基準の解釈の解説第71条(抜粋)>

第二号は,低圧架空電線又は高圧架空電線と建造物の造営材との離隔距離を示している。「離隔距離」とは,最短距離のことであって,他の離隔距離との関係を示すと,解説71.1図のようになる。また、「離隔距離」というのは離さなければならない距離という意味であって,単に「距離」というときは接近限界を示す場合に用いられ,「離さなければならない」という意味ではない。したがって,離隔距離という場合は,通常の気象条件による電線の変化を考えておくべきであり,径間が長く,弛度の大きい場所における建造物との離隔距離については,風などによる横揺れを考慮する必要がある。さらに,接近対象物が動揺するものであれば,その動揺等も考慮したうえで,適当な離隔距離をとる必要がある。

【令和8年度版2種一次試験】

【令和8年度版2種一次試験】

愛知県出身 愛称たけちゃん

詳しくは

愛知県出身 愛称たけちゃん

詳しくは