Contents

【問題】

【難易度】★★★☆☆(普通)

次の文章は,送電系統への電源接続に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

平常時の電源の接続方法には,ファーム型接続と\( \ \fbox { (1) } \ \)型接続がある。前者は系統連系の申込順に必要な系統の容量を確保する方法で,後者はあらかじめ容量を確保せずに,\( \ \fbox { (2) } \ \)があるときにそれを活用して電源を接続する方法である。従来はファーム型接続が適用されてきたが,再生可能エネルギー電源の大量導入に伴い運用容量の上限に達することが増えてきた。系統の容量を確保するには設備増強が必要となるが,それには一定の時間を要する。そこで,系統に混雑が発生した際は電源の出力を\( \ \fbox { (3) } \ \)することを条件に,既存の系統への接続を認める\( \ \fbox { (1) } \ \)型接続が適用されることとなった。

また,\( \ 2 \ \)回線送電線においては,\( \ 1 \ \)回線故障が発生しても健全回線で送電できる設備容量(熱容量)を超過しないよう運用容量を抑えており,平常時には設備容量に対して余裕がある。そこで,送電線\( \ 2 \ \)回線分の設備容量を上限として運用容量を拡大し,電源接続を認めるようにする一方,送電線に\( \ 1 \ \)回線故障が発生した場合には,健全側の\( \ 1 \ \)回線で送電できる設備容量を超過する電源の出力を\( \ \fbox { (3) } \ \)する\( \ \fbox { (4) } \ \)が適用されることとなった。

以上により,既にある系統を最大限活用して設備増強コストを抑制しつつ短期間で再生可能エネルギー電源の導入量を増やすことができるようになった。

分散型電源の電力系統への接続拡大に関しては,海外でも様々な取り組みがなされているが,我が国においては国内の電力系統の状況を踏まえて,\( \ \fbox { (1) } \ \)型接続,\( \ \fbox { (4) } \ \)及び想定潮流の合理化による取り組みが進められており,これらは合わせて\( \ \fbox { (5) } \ \)と呼ばれている。

〔問5の解答群〕

\[

\begin{eqnarray}

&(イ)& 電力システム改革 &(ロ)& 制限 \\[ 5pt ]

&(ハ)& 調整力 &(ニ)& デマンドレスポンス \\[ 5pt ]

&(ホ)& 平準化 &(ヘ)& 増加 \\[ 5pt ]

&(ト)& 先着優先ルール &(チ)& ノンファーム \\[ 5pt ]

&(リ)& 日本版コネクト&マネージ &(ヌ)& \mathrm {N-1} \ 電制 \\[ 5pt ]

&(ル)& 電圧に余裕 &(ヲ)& ファームレス \\[ 5pt ]

&(ワ)& \mathrm {FIT} &(カ)& レベニューキャップ方式 \\[ 5pt ]

&(ヨ)& 空き容量 && \\[ 5pt ]

\end{eqnarray}

\]

【ワンポイント解説】

送電系統への電源接続に関する問題です。

時事的な内容を含むいかにも\( \ 2 \ \)種らしい問題です。雑誌等も情報も適宜取り入れ少しずつ知識を深めるようにして下さい。

1.日本版コネクト&マネージ

電力自由化により,太陽光発電をはじめとする分散型電源の接続が増加しましたが,初期の頃は系統連系を行う際に最大出力が送電線や変電所の変圧器の容量を超過しないよう設備増強を行っていました。これをファーム型接続といい,設備増強に時間がかかり接続する事業者の費用負担が増え,大きな参入障壁となっていました。しかしながら,接続している電源の出力や需要は,気象状況等により大きく変わるため,送変電設備の容量を使いきっているわけではありません。このため,この辺りを考慮すれば,新たな設備増強をせずに利用することも可能であるという考えをベースに①想定潮流の合理化,②\( \ \mathrm {N-1} \ \)電制,③ノンファーム型接続,の対策を実施することになりました。

①想定潮流の合理化

エリア内の需要が最も小さい時と発電電力(供給)が最も大きい時を組み合わせたワーストケースを前提として容量を確保していたものを見直し,調整可能な発電電力や需要変化も想定し,より実態に則した想定潮流を行います。

②\( \ \mathrm {N-1} \ \)電制

\( \ \mathrm {N} \ \)台ある設備のうち\( \ 1 \ \)台が故障しても,電力供給に支障を起こさないという考え方を\( \ \mathrm {N-1} \ \)基準といい,日本の送電線は\( \ 2 \ \)回線送電線が一般的なので\( \ \mathrm {N-1} \ \)基準を適用すれば\( \ 1 \ \)回線で送電可能な容量を限度とする必要があります。しかしながら,これでは\( \ 1 \ \)回線分の設備を有効活用できないため,\( \ \mathrm {N-1} \ \)電制では送電線の容量を\( \ 2 \ \)回線分まで拡大し,故障時に電源を遮断もしくは出力制御する(電制)ことで設備を有効活用します。

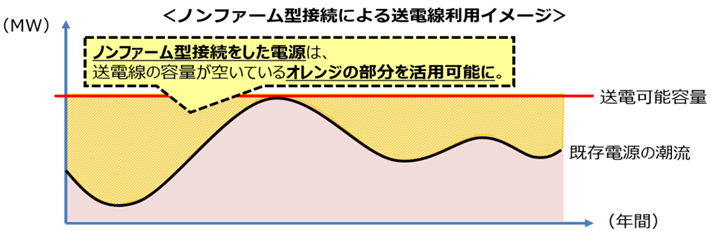

③ノンファーム型接続

設備の空き容量を活用することで空いている容量の範囲で可動します。混雑が発生した場合,ノンファーム型接続の電源に対して出力制御を行います。

出典:資源エネルギー庁 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会(第20回)資料2より抜粋(一部修正)

URL:https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/020.html

【解答】

(1)解答:チ

題意より解答候補は,(ト)先着優先ルール,(チ)ノンファーム,(ヲ)ファームレス,等になると思います。

ワンポイント解説「1.日本版コネクト&マネージ」の通り,電源の接続方法にはファーム型接続とノンファーム型接続があります。

(2)解答:ヨ

題意より解答候補は,(ハ)調整力,(ル)電圧に余裕,(ヨ)空き容量,等になると思います。

ワンポイント解説「1.日本版コネクト&マネージ」の通り,ノンファーム型接続はあらかじめ容量を確保せずに,空き容量があるときにそれを活用して電源を接続する方法です。

(3)解答:ロ

題意より解答候補は,(ロ)制限,(ホ)平準化,(ヘ)増加,になると思います。

ワンポイント解説「1.日本版コネクト&マネージ」の通り,ノンファーム型接続は系統に混雑が発生した際は電源の出力を制限することを条件とした接続となります。

(4)解答:ヌ

題意より解答候補は,(ニ)デマンドレスポンス,(ト)先着優先ルール,(ヌ)\( \ \mathrm {N-1} \ \)電制,(カ)レベニューキャップ方式,等になると思います。

ワンポイント解説「1.日本版コネクト&マネージ」の通り,送電線\( \ 2 \ \)回線分の設備容量を上限として運用容量を拡大し,電源接続を認めるようにする一方,送電線に\( \ 1 \ \)回線故障が発生した場合には,健全側の\( \ 1 \ \)回線で送電できる設備容量を超過する電源の出力を制限する方法を\( \ \mathrm {N-1} \ \)電制といいます。

(5)解答:リ

題意より解答候補は,(イ)電力システム改革,(ニ)デマンドレスポンス,(リ)日本版コネクト&マネージ,(ワ)\( \ \mathrm {FIT} \ \),(カ)レベニューキャップ方式,等になると思います。

ワンポイント解説「1.日本版コネクト&マネージ」の通り,ノンファーム型接続,\( \ \mathrm {N-1} \ \)電制及び想定潮流の合理化による取り組みを合わせて日本版コネクト&マネージといいます。

【令和8年度版2種一次試験】

【令和8年度版2種一次試験】

愛知県出身 愛称たけちゃん

詳しくは

愛知県出身 愛称たけちゃん

詳しくは