Contents

【問題】

【難易度】★★★☆☆(普通)

次の文章は,光源の色温度に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

点灯中の光源を見ると,赤味がかったものや青味がかったものがある。この光源の色を光色という。この光色を物理的,客観的な数値として表したものが色温度である。

色温度は,黒体を加熱したときに温度が高くなるにつれて,黒体の光色が深赤→橙→\( \ \fbox { (1) } \ \)と変化する特性を利用した指標である。黒体の光色にその光源の光色が等しくなったときの黒体の温度をその光源の色温度とし,絶対温度で表示される。白熱電球の色温度は\( \ \fbox { (2) } \ \)程度である。また,照明用白色\( \ \mathrm {LED} \ \)では\( \ \fbox { (3) } \ \)によって色温度を幅広く調整できる。

色温度の低い光源は暖かい光色感を与え,色温度の高い光源は涼しい光色感を与える。色温度の高い光源は\( \ \fbox { (4) } \ \)の照明に適している。

また,物の色の見え方は照明を行う光源によって異なる。この物の色の見え方を決める光源の特性は\( \ \fbox { (5) } \ \)と呼ばれている。この色の見え方は光源の分光特性によって決まる。光源の中に赤から青紫までの広い波長範囲の光が含まれているほど,色の見え方が自然光を照射した場合の見え方に近くなり,\( \ \fbox { (5) } \ \)が高くなる。

〔問5の解答群〕

\[

\begin{eqnarray}

&(イ)& 中程度の照度 &(ロ)& 6 \ 000 \ \mathrm {K} &(ハ)& 1 \ 500 \ \mathrm {K} \\[ 5pt ]

&(ニ)& 演色性 &(ホ)& 発光面積 &(ヘ)& 青→青白→白 \\[ 5pt ]

&(ト)& 配光特性 &(チ)& 低照度 &(リ)& 入力電力 \\[ 5pt ]

&(ヌ)& 紫→青→緑 &(ル)& 白→青白→青 &(ヲ)& グレア特性 \\[ 5pt ]

&(ワ)& 高照度 &(カ)& 3 \ 000 \ \mathrm {K} &(ヨ)& \mathrm {LED} \ と蛍光体の組合せ \\[ 5pt ]

\end{eqnarray}

\]

【ワンポイント解説】

光源の色温度に関する問題です。

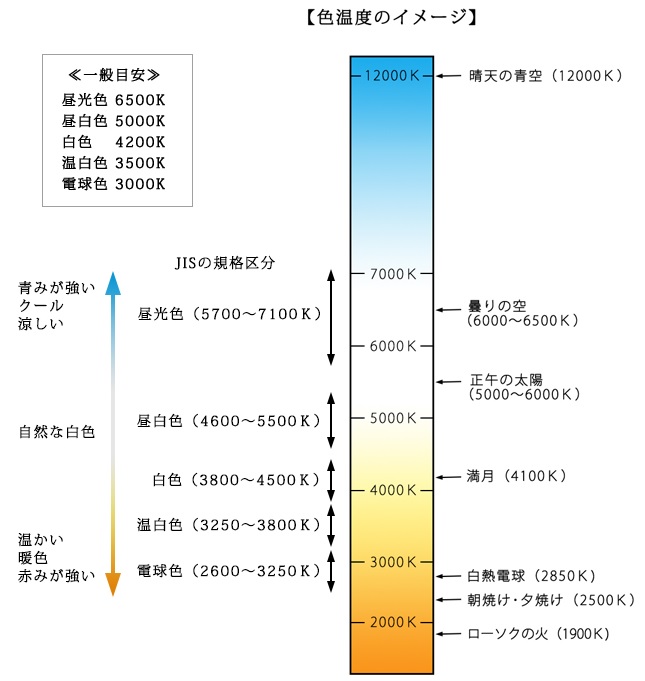

色温度の内容はある程度覚えておかなければならない内容ですが,晴天の日を想像すれば,どの色の色温度が高いかイメージできるようになるかと思います。

1.色温度

黒体を絶対零度として,温度と色の変化の関係を利用し、光色の変化を温度で表したものを言い,単位は\( \ \mathrm {[K]} \ \)を用います。

一般的に暖色→白→青白→青となっていくほど,色温度は高くなります。

出典:マイクラフト HP

http://www.my-craft.jp/html/aboutled/led_iroondo.html

2.演色性

物体の色の見え方を決める光源の性質をいい,平均演色評価数\( \ \left( \mathrm {Ra} \right) \ \)で表されます。わかりやすく表現すれば,どれだけ自然光に近く物体の色が見えるかという指標です。

一般に白熱電球等は演色性が高く,白色\( \ \mathrm {LED} \ \)は低いとされていますが,近年は\( \ \mathrm {LED} \ \)も日常生活にほぼ問題なく使用できるレベルまで上がってきています。

【解答】

(1)解答:ル

題意より解答候補は,(ヘ)青→青白→白,(ヌ)紫→青→緑,(ル)白→青白→青,になると思います。

ワンポイント解説「1.色温度」の通り,色温度は温度が高くなるにつれて,黒体の光色が深赤→橙→白→青白→青と変化する特性を利用した指標です。

(2)解答:カ

題意より解答候補は,(ロ)\( \ 6 \ 000 \ \mathrm {K} \ \),(ハ)\( \ 1 \ 500 \ \mathrm {K} \ \),(カ)\( \ 3 \ 000 \ \mathrm {K} \ \),になると思います。

ワンポイント解説「1.色温度」の通り,白熱電球の色温度は\( \ 3 \ 000 \ \mathrm {K} \ \)程度となります。

(3)解答:ヨ

題意より解答候補は,(ホ)発光面積,(リ)入力電力,(ヨ)\( \ \mathrm {LED} \ \)と蛍光体の組合せ,になると思います。

白色\( \ \mathrm {LED} \ \)は,\( \ \mathrm {LED} \ \)と蛍光体の組合せにより,\( \ 5 \ 000 \ \mathrm {K} \ \)程度の昼白色から\( \ 3 \ 000 \ \mathrm {K} \ \)の電球色まで調整することができます。

(4)解答:ワ

題意より解答候補は,(イ)中程度の照度,(チ)低照度,(ワ)高照度,になると思います。

一般に色温度の高い光源ほど高照度の照明に適しているとされています。太陽が昇って青空になり,夕方は赤色になることをイメージできればどちらが高照度に適しているかわかりやすいかと思います。

(5)解答:ニ

題意より解答候補は(ニ)演色性,(ト)配光特性,(ヲ)グレア特性,になると思います。

ワンポイント解説「2.演色性」の通り,物の色の見え方を決める光源の特性を演色性といい,光源の中に赤から青紫までの広い波長範囲の光が含まれているほど,色の見え方が自然光を照射した場合の見え方に近くなり演色性が高くなります。

【令和8年度版2種一次試験】

【令和8年度版2種一次試験】

愛知県出身 愛称たけちゃん

詳しくは

愛知県出身 愛称たけちゃん

詳しくは