Contents

【問題】

【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)

次の文章は,アーク溶接に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選びなさい。

アーク溶接は,電極間にかかる電位差によって電極間に存在する気体が絶縁破壊し,\( \ \fbox { (1) } \ \)が放出されて電流が流れる放電現象を利用した電気溶接の一つである。

大気中でアーク溶接を行う場合,溶融している金属に大量の窒素が溶け込み,溶接部分の機械強度を著しく低下させる。これを防ぐため大気をガスで遮へいする方法があり,そのガスは主として\( \ \fbox { (2) } \ \)が使用される。

アークの電圧-電流特性は,電流が小さい場合は負特性を示し,不安定である。しかし,アーク電流が一般的な溶接に用いられる\( \ \fbox { (3) } \ \mathrm {A} \ \)以上になると,アーク長が一定ならばアーク電圧も一定に近い。

アークの電気的性質は,直流アークが交流アークに比べ安定している。交流アークの不安定性の原因は,交流電流は半サイクルごとに零になり,その瞬間アークが一旦消滅することにある。このため手溶接用の電源としては,アーク発生前には溶接機の電圧をある程度高くしておき,アーク発生後は電極間隔に変化があってもアーク電流を安定に維持できるよう,電源に\( \ \fbox { (4) } \ \)特性をもたせることが必要である。このため,電源には\( \ \fbox { (5) } \ \)の大きい変圧器が主に使用される。

〔問4の解答群〕

\[

\begin{eqnarray}

&(イ)& 100 &(ロ)& 中性子 \\[ 5pt ]

&(ハ)& 一酸化炭素・ネオン &(ニ)& 励磁リアクタンス \\[ 5pt ]

&(ホ)& 励磁電流 &(ヘ)& 垂 下 \\[ 5pt ]

&(ト)& 比 例 &(チ)& 陽 子 \\[ 5pt ]

&(リ)& 漏れリアクタンス &(ヌ)& 定電圧 \\[ 5pt ]

&(ル)& 二酸化炭素・アルゴン &(ヲ)& 二硫化炭素・ブタン \\[ 5pt ]

&(ワ)& 電 子 &(カ)& 1 \\[ 5pt ]

&(ヨ)& 10 \\[ 5pt ]

\end{eqnarray}

\]

【ワンポイント解説】

ほとんど出題されない分野から出題されています。仕事で工事監理等をされている方であれば基本問題に近い問題ですが,教科書の勉強しかされていない方だとかなり厳しいと思います。受験生の立場からすると,できればB問題で出題してほしいところです。

【解答】

(1)解答:ワ

題意より,解答候補は(ロ)中性子,(チ)陽子,(ワ)電子,になると思います。アーク溶接は高電圧をかけることによる放電によって高熱が発生し,その熱を利用して金属を溶融結合します。よって,放電現象の一種なので,放出されるのは電子となります。

(2)解答:ル

題意より,解答候補は(ハ)一酸化炭素・ネオン,(ル)二酸化炭素・アルゴン,(ヲ)二硫化炭素・ブタン,になると思いますが,アーク溶接では二酸化炭素・アルゴンガスを用います。

(3)解答:イ

題意より,解答候補は(イ)\( \ 100 \ \),(カ)\( \ 1 \ \),(ヨ)\( \ 10 \ \),となると思います。アーク溶接で使用されるのは大電流の\( \ 100 \ \mathrm {A} \ \)となります。

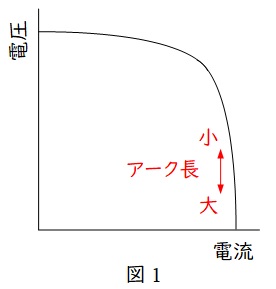

(4)解答:ヘ

題意より,解答候補は(ヘ)垂下,(ト)比例,(ヌ)定電圧,になると思います。アーク溶接で求められるのは,人の手作業によりアーク幅が変化しても均一な溶接ができるようになるすなわち定電流特性が求められます。図1のような垂下特性を持った電源を供給し,図の赤で示した部分を使用すれば,ほぼ定電流特性を得られます。

(5)解答:リ

題意より,解答候補は(ニ)励磁リアクタンス,(ホ)励磁電流,(リ)漏れリアクタンス,になると思います。アーク溶接では垂下特性を得るため,漏れリアクタンスの大きな変圧器が使用されます。

【令和8年度版2種一次試験】

【令和8年度版2種一次試験】

愛知県出身 愛称たけちゃん

詳しくは

愛知県出身 愛称たけちゃん

詳しくは