Contents

【問題】

【難易度】★☆☆☆☆(易しい)

次の文章は,架空送電線路に関する記述である。

架空送電線路が通信線路に接近していると,通信線路に電圧が誘導されて設備やその取扱者に危害を及ぼす等の障害が生じるおそれがある。この障害を誘導障害といい,次の\( \ 2 \ \)種類がある。

① 架空送電線路の電圧により通信線路に誘導電圧を発生させる\( \ \fbox { (ア) } \ \)障害。

② 架空送電線路の電流が,架空送電線路と通信線路間の\( \ \fbox { (イ) } \ \)を介して通信線路に誘導電圧を発生させる\( \ \fbox { (ウ) } \ \)障害。

三相架空送電線路が十分にねん架されていれば,平常時は,電圧や電流によって通信線路に現れる誘導電圧は\( \ \fbox { (エ) } \ \)となるので\( \ 0 \ \mathrm {V} \ \)となる。三相架空送電線路に\( \ \fbox { (オ) } \ \)事故が生じると,電圧や電流は不平衡になり,通信線路に誘導電圧が現れ,誘導障害が生じる。

上記の記述中の空白箇所(ア)~(オ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

\[

\begin{array}{ccccc}

& (ア) & (イ) & (ウ) & (エ) & (オ) \\

\hline

(1) & 磁気誘導 & 誘導リアクタンス & ファラデー & 大きさの差 & 三相短絡 \\

\hline

(2) & 静電誘導 & 自己インダクタンス & 電磁誘導 & 大きさの和 & 1 \ 線地絡 \\

\hline

(3) & 静電誘導 & 相互インダクタンス & 電磁誘導 & ベクトルの和 & 1 \ 線地絡 \\

\hline

(4) & 磁気誘導 & 相互インダクタンス & 電磁誘導 & ベクトルの和 & 三相短絡 \\

\hline

(5) & 磁気誘導 & 誘導リアクタンス & ファラデー & ベクトルの差 & 2 \ 線地絡 \\

\hline

\end{array}

\]

【ワンポイント解説】

架空送電線路に発生する誘導障害に関する問題です。

静電誘導障害や電磁誘導障害は名称や影響は似ていますが,そのメカニズムは全く異なるものとなりますので,違いを理解しておきましょう。

その上で本問は選択肢が絞りやすくある程度概要を理解していれば解ける問題なので,本番では確実に解いておきたい問題となります。

本問は平成18年問6からの再出題となります。

1.静電誘導障害

送電線と通信線間の相互静電容量と通信線と大地間の対地静電容量により,送電線の電圧が分圧されるため発生します。

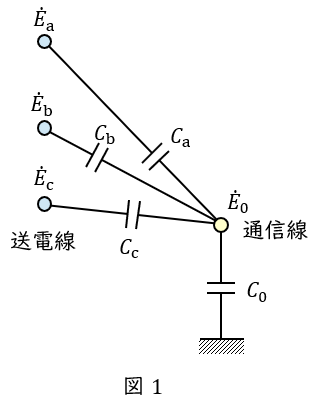

定量的には,図1の示すように各部電圧と静電容量を定めると,送電線から通信線へ流れる電流の合計は,通信線から大地へ流れる電流と等しいので,

\[

\begin{eqnarray}

\mathrm {j}\omega C_{\mathrm {a}} \left( {\dot E}_{\mathrm {a}}-{\dot E}_{0}\right) +\mathrm {j}\omega C_{\mathrm {b}} \left( {\dot E}_{\mathrm {b}}-{\dot E}_{0}\right) +\mathrm {j}\omega C_{\mathrm {c}} \left( {\dot E}_{\mathrm {c}}-{\dot E}_{0}\right) &=&\mathrm {j}\omega C_{0}{\dot E}_{0} \\[ 5pt ]

C_{\mathrm {a}}{\dot E}_{\mathrm {a}}- C_{\mathrm {a}}{\dot E}_{0}+C_{\mathrm {b}}{\dot E}_{\mathrm {b}} -C_{\mathrm {b}}{\dot E}_{0}+C_{\mathrm {c}} {\dot E}_{\mathrm {c}}-C_{\mathrm {c}} {\dot E}_{0} &=& C_{0}{\dot E}_{0} \\[ 5pt ]

\left( C_{\mathrm {a}}+C_{\mathrm {b}}+C_{\mathrm {c}}+C_{0}\right) {\dot E}_{0}&=&C_{\mathrm {a}}{\dot E}_{\mathrm {a}}+C_{\mathrm {b}}{\dot E}_{\mathrm {b}}+C_{\mathrm {c}} {\dot E}_{\mathrm {c}} \\[ 5pt ]

{\dot E}_{0}&=&\frac {C_{\mathrm {a}} {\dot E}_{\mathrm {a}}+C_{\mathrm {b}} {\dot E}_{\mathrm {b}}+C_{\mathrm {c}} {\dot E}_{\mathrm {c}}}{C_{\mathrm {a}}+C_{\mathrm {b}}+C_{\mathrm {c}}+C_{0}} \\[ 5pt ]

\end{eqnarray}

\]

となります。ここで,三相平衡でよくねん架された送電線であれば,静電容量は等しくなり,\( \ {\dot E}_{0}≒0 \ \)となります。

2.電磁誘導障害

送電線と通信線との相互インダクタンスと送電線に流れる各電流の電磁誘導により誘導電圧が発生します。

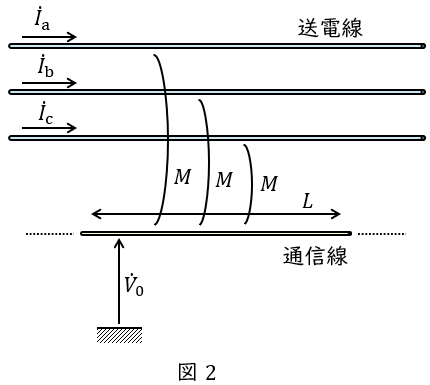

定量的には,図2のように各電流と相互インダクタンス\( \ M \ \)と並行区間長\( \ L \ \)を定めると,通信線に発生する電圧\( \ {\dot V}_{0} \ \)は,

\[

\begin{eqnarray}

{\dot V}_{0}&=&\mathrm {j}\omega ML {\dot I}_{\mathrm {a}}+\mathrm {j}\omega ML {\dot I}_{\mathrm {b}}+\mathrm {j}\omega ML {\dot I}_{\mathrm {c}} \\[ 5pt ]

&=&\mathrm {j}\omega ML \left( {\dot I}_{\mathrm {a}}+{\dot I}_{\mathrm {b}}+{\dot I}_{\mathrm {c}} \right)

\end{eqnarray}

\]

となります。通常運転時,三相平衡であれば\( \ {\dot I}_{\mathrm {a}}+{\dot I}_{\mathrm {b}}+{\dot I}_{\mathrm {c}} ≒0 \ \)であるので,\( \ {\dot V}_{0}≒0 \ \)となります。

3.誘導障害への対策

静電誘導障害及び電磁誘導障害に共通する対策としては以下の方法があります。

・送電線をねん架する。

・送電線と通信線の離隔距離を大きくする。

・送電線と通信線の間に遮へい線を設置する。

・通信線に遮へい層のあるケーブルを採用する。

・通信線に光ファイバケーブルを採用する。

また,電磁誘導障害は電流に起因する障害なので,事故による三相不平衡の電流に対する対策として,以下の方法も有効となります。

・中性点抵抗接地方式の抵抗値を大きくする。

・中性点接地方式に消弧リアクトル接地方式を採用する。

・送電系統の保護継電方式に高速遮断方式を採用する。

【解答】

解答:(3)

(ア)

ワンポイント解説「1.静電誘導障害」の通り,架空送電線路の電圧により,通信線路に誘導電圧を発生させるのは静電誘導障害となります。

(イ)

ワンポイント解説「2.電磁誘導障害」の通り,架空送電線路の電流により,通信線路に誘導電圧を発生させる要因となるのは相互インダクタンスとなります。

(ウ)

ワンポイント解説「2.電磁誘導障害」の通り,架空送電線路の電流が,架空送電線路と通信線路間の相互インダクタンスを介して通信線路に誘導電圧を発生させるのは電磁誘導障害となります。

(エ)

ワンポイント解説「1.静電誘導障害」及び「2.電磁誘導障害」の通り,十分にねん架された三相架空送電線路において,平常時の電圧や電流によって通信線路に現れる誘導電圧のベクトル和は\( \ 0 \ \mathrm {V} \ \)となります。

(オ)

一般に架空送電線路に発生しやすく電圧・電流が不平衡になり,通信線路に誘導電圧が現れ,誘導障害が生じるのは\( \ 1 \ \)線地絡事故となります。ただし,原理上\( \ 2 \ \)線地絡事故は三相不平衡になるのでこれだけでは誤りと判断できません。

愛知県出身 愛称たけちゃん

詳しくは

愛知県出身 愛称たけちゃん

詳しくは