Contents

【問題】

【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)

次の文章は,コロナ損に関する記述である。

送電線に高電圧が印加され,\( \ \fbox { (ア) } \ \)がある程度以上になると,電線からコロナ放電が発生する。コロナ放電が発生するとコロナ損と呼ばれる電力損失が生じる。コロナ放電の発生を抑えるには,電線の実効的な直径を\( \ \fbox { (イ) } \ \)するために\( \ \fbox { (ウ) } \ \)する,線間距離を\( \ \fbox { (エ) } \ \)する,などの対策がとられている。コロナ放電は,気圧が\( \ \fbox { (オ) } \ \)なるほど起こりやすくなる。

上記の記述中の空白箇所(ア)~(オ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

\[

\begin{array}{cccccc}

& (ア) & (イ) & (ウ) & (エ) & (オ) \\

\hline

(1) & 電流密度 & 大きく & 単導体化 & 大きく & 低く \\

\hline

(2) & 電線表面の電界強度 & 大きく & 多導体化 & 大きく & 低く \\

\hline

(3) & 電流密度 & 小さく & 単導体化 & 小さく & 高く \\

\hline

(4) & 電線表面の電界強度 & 小さく & 単導体化 & 大きく & 低く \\

\hline

(5) & 電線表面の電界強度 & 大きく & 多導体化 & 小さく & 高く \\

\hline

\end{array}

\]

【ワンポイント解説】

送電線に発生するコロナ損に関する問題です。

コロナ放電は超高圧電線で発生する現象であるため,日常的に暮らしている低圧の電線では発生していません。山奥の送電線等に行くとたまにジリジリと言ったコロナ騒音が聞こえることもあります。

本問は令和元年問10からの再出題となります。

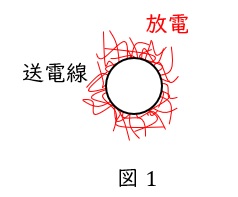

1.コロナ放電

超高圧電線において,電線の表面から生じる電界が空気の絶縁耐力を超えた時,絶縁破壊されて放電する現象です。

電線が細いほど電界の集中が起きやすく,気圧が低いほど空気を電離するエネルギーが少なくなるため,コロナ放電が発生しやすいです。

コロナ放電が発生すると,コロナ損が発生するとともに,近傍で誘導障害や通信障害が生じます。

2.コロナ放電の対策

コロナ放電に対する対策は以下のような方法があります。

①多導体方式を採用する → 等価断面積が大きくなる

②電線の太線化

③取付金具等での突起部をなくす

【解答】

解答:(2)

(ア)

ワンポイント解説「1.コロナ放電」の通り,電線表面の電界強度が高くなり,空気の絶縁耐力を超えるとコロナ放電が発生します。

(イ)

ワンポイント解説「2.コロナ放電の対策」の通り,コロナ放電は送電線の断面積を大きくすることによってなくすことができます。

(ウ)

ワンポイント解説「2.コロナ放電の対策」の通り,コロナ放電は送電線の断面積を大きくすることによってなくすことができますが,電流は表皮効果によって電線の表面に集中しやすいという特性があるため,多導体化するのが一般的となります。

(エ)

電界強度を小さくするためには,線間距離を大きくする方がよくなります。

(オ)

ワンポイント解説「1.コロナ放電」の通り,コロナ放電は気圧が高ければ高いほど多くの空気を電離する必要があるため,気圧を低くした方が発生しやすくなります。

愛知県出身 愛称たけちゃん

詳しくは

愛知県出身 愛称たけちゃん

詳しくは