Contents

【問題】

【難易度】★☆☆☆☆(易しい)

送電系統において,負荷が非常に軽い夜間のような状況では,受電端の電圧が送電端の電圧よりも高くなる現象が観測される。その理由をベクトル図を用いて説明せよ。また,この現象について原因を二つ挙げ,その対策をそれぞれ述べよ。

【ワンポイント解説】

送電線に発生するフェランチ効果に関する問題です。

\( \ 3 \ \)種や\( \ 2 \ \)種の一次試験でも何度も出題されている内容であり,短時間で解け他の問題に対し時間的にも余裕が出る問題なので,多くの受験生が選択し正答した問題であると考えられます。ぜひこういう問題を正答できるように準備しておきましょう。

1.フェランチ効果

送電線の受電端電圧が送電端電圧より高くなる現象で,夜間・休日等軽負荷時,ケーブル等の静電容量が影響して,送電線電流が進み電流となった場合に生じることが多い現象です。

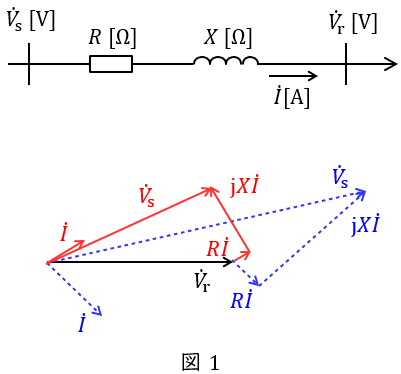

図1のように,通常時であれば,負荷はほぼ遅れ力率であるため,電流は電圧より位相が遅れ,青線のようなベクトル図となります。しかし,電流が進み電流になると,ベクトル図が赤線のような形となり,送電端電圧\( \ {\dot V}_{\mathrm {s}} \ \)が受電端電圧\( \ {\dot V}_{\mathrm {r}} \ \)よりも小さくなる現象が発生することがあります。

2.調相設備の種類

代表的な無効電力の調相設備には次の4種類があり,それぞれ下表のような特徴があります。

\[

\begin{array}{|c|c|c|c|c|}

\hline

& 電力用コンデンサ & 分路リアクトル & 同期調相機 & 静止形無効電力補償装置 \\

& & & & \mathrm {SVC}\\

\hline

調整能力 & \displaystyle {進相電力を吸収}\atop \displaystyle {(電流を進ませる)} & \displaystyle {遅相電力を吸収}\atop \displaystyle {(電流を遅らせる)} & 遅れから進みまで調整 & 遅れから進みまで調整 \\

\hline

調整 & 段階的 & 段階的 & 連続的 & 連続的 \\

\hline

コスト & 安 & 安 & 高 & 高 \\

\hline

保守性 & 容易 & 容易 & 煩雑 & 容易 \\

\hline

\end{array}

\]

【解答】

(1)負荷が非常に軽い夜間のような状況で受電端の電圧が送電端の電圧よりも高くなる理由

(ポイント)

・ワンポイント解説「1.フェランチ効果」の通りです。

・試験センター解答ではベクトル図を4つ描いていますが,図1に示すような代表的なベクトル図を一つ描けば十分と言えるかと思います。

(試験センター解答例)

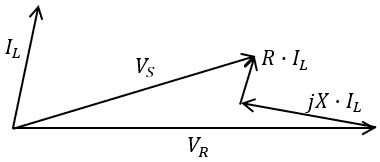

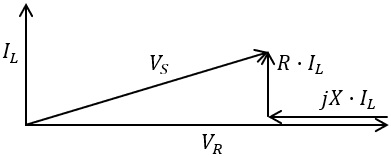

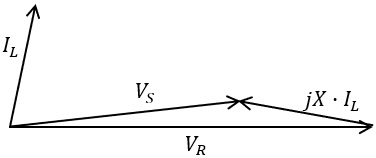

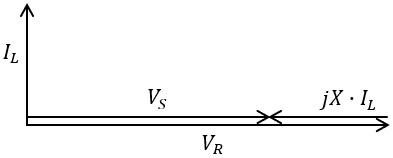

送電線のインピーダンスが\( \ R+jX \ \)で表されるとすると,受電端に進み力率の電流\( \ I_{L} \ \)が流れる場合,下記のようなベクトルが描け,送電端に対して受電端電圧が上昇することを説明できる。

ただし,\( \ V_{S} \ \):送電端電圧,\( \ V_{R} \ \):受電端電圧とする。

\( \ \mathrm {a)} \ \)進み力率負荷,送電線抵抗\( \ R \ \)を考慮

\( \ \mathrm {b)} \ \)進み無効電力負荷,送電線抵抗\( \ R \ \)を考慮

\( \ \mathrm {c)} \ \)進み力率負荷,送電線抵抗\( \ R \ \)を無視

\( \ \mathrm {d)} \ \)進み無効電力負荷,送電線抵抗\( \ R \ \)を無視

(2)軽負荷時における受電端の電圧上昇の原因

(ポイント)

・ワンポイント解説「1.フェランチ効果」の通りです。

・送電線やケーブルの静電容量に加え,需要家側で接続する電力用コンデンサも進み力率の原因となります。

(試験センター解答例)

①送電線の対地容量(フェランチ効果)

送電線のこう長が長く軽負荷又は無負荷の場合,送電線に流れ込む電流が進み電流となって起こるもの。

②受電端に接続されたケーブルの静電容量

送電線にある程度長いケーブルが接続されていると,ケーブルの静電容量により,軽負荷又は無負荷の場合,同様に送電線に流れ込む電流が進み電流となって起こるもの。

③自家用受電端における調相容量の過補償

夜間において,需要家の力率改善のための進相用コンデンサを,負荷が軽くなったにもかかわらず進相用コンデンサを切り離さない場合,負荷電流が進み電流となって起こるもの。過補償といえる。

(3)受電端電圧上昇に対する対策

(ポイント)

・ワンポイント解説「2.調相設備の種類」の通り,無効電力を調整することで,進み力率を補償することができれば電圧上昇を改善することができます。

(試験センター解答例)

●上記①及び②の場合には,中間開閉所又は送電線の受電側に補償用リアクトル(分路リアクトル)を設置して,進み電流を遅れ電流に変える。分路リアクトルの代わりに\( \ \mathrm {SVC} \ \)を使用してもよい。

●上記③の場合には,需要家の受電設備にコンデンサが閉入されているためであるので,力率改善用コンデンサを解列する。

●中間開閉所又は受電用変電所の変圧器にタップ付き変圧器を設置して,電圧を操作する。

●送電端電圧を低減する。

●系統を変更し,受電端の負荷を増やす。

【令和8年度版2種一次試験】

【令和8年度版2種一次試験】

愛知県出身 愛称たけちゃん

詳しくは

愛知県出身 愛称たけちゃん

詳しくは