【問題】

【難易度】★★★☆☆(普通)

電力系統の電圧調整に関する記述として,誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

(1) 線路リアクタンスが大きい送電線路では,受電端において進相コンデンサを負荷に並列することで,受電端での進み無効電流を増加させ,受電端電圧を上げることができる。

(2) 送電線路において送電端電圧と受電端電圧が一定であるとすると,負荷の力率が変化すれば受電端電力が変化する。このため,負荷が変動しても力率を調整することによって受電端電圧を一定に保つことができる。

(3) 送電線路での有効電力の損失は電圧に反比例するため,電圧調整により電圧を高めに運用することが損失を減らすために有効である。

(4) 進相コンデンサは無効電力を段階的にしか調整できないが,静止型無効電力補償装置は無効電力の連続的な調整が可能である。

(5) 電力系統の電圧調整には調相設備と共に,発電機の励磁調整による電圧調整が有効である。

【ワンポイント解説】

電力系統の電圧調整に関する問題です。

各調相設備の特徴に関しても重要ですが,有効電力が変化すると周波数が変化し,無効電力が変化すると電圧が変化することも覚えておくようにしましょう。

1.調相設備の種類

代表的な無効電力の調相設備には次の4種類があり,それぞれ下表のような特徴があります。

\[

\begin{array}{|c|c|c|c|c|}

\hline

& 電力用コンデンサ & 分路リアクトル & 同期調相機 & 静止形無効電力補償装置\\

& & & & \mathrm {SVC}\\

\hline

調整能力 & \displaystyle {進相電力を吸収}\atop \displaystyle {(電流を進ませる)} & \displaystyle {遅相電力を吸収}\atop \displaystyle {(電流を遅らせる)} & 遅れから進みまで調整 & 遅れから進みまで調整 \\

\hline

調整 & 段階的 & 段階的 & 連続的 & 連続的 \\

\hline

コスト & 安 & 安 & 高 & 高 \\

\hline

保守性 & 容易 & 容易 & 煩雑 & 容易 \\

\hline

\end{array}

\]

2.送電線における送電電力と電圧降下

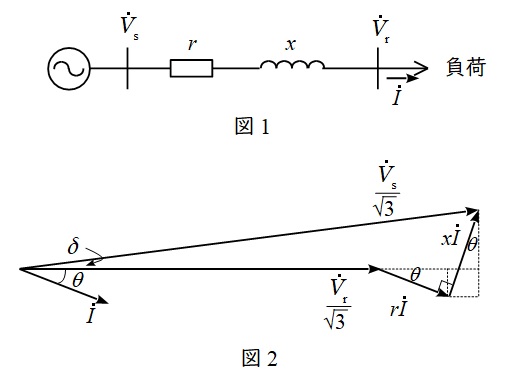

図1の単線結線図に示すような三相\( \ 3 \ \)線式送電線路において,負荷の力率を\( \ \cos \theta \ \)とするとベクトル図は図2のようになります。

このとき送電電力\( \ P \ \)は,

\[

\begin{eqnarray}

P &=&\sqrt {3}V_{\mathrm {r}}I\cos \theta \\[ 5pt ]

\end{eqnarray}

\]

となり,上式より,

\[

\begin{eqnarray}

I &=&\frac {P}{\sqrt {3}V_{\mathrm {r}}\cos \theta } \\[ 5pt ]

\end{eqnarray}

\]

であるため,送電線での電力損失\( \ P_{\mathrm {L}} \ \)は,

\[

\begin{eqnarray}

P_{\mathrm {L}} &=&3rI^{2} \\[ 5pt ]

&=&3r\left( \frac {P}{\sqrt {3}V_{\mathrm {r}}\cos \theta }\right) ^{2} \\[ 5pt ]

&=&\frac {P^{2}r}{V_{\mathrm {r}}^{2}\cos ^{2}\theta } \\[ 5pt ]

\end{eqnarray}

\]

となります。また,送電線の電圧降下\( \ \varepsilon \ \)は,送電端電圧\( \ V_{\mathrm {s}} \ \)と受電端電圧\( \ V_{\mathrm {r}} \ \)の位相差が十分に小さいとすると,図2より,

\[

\begin{eqnarray}

\frac {V_{\mathrm {s}}}{\sqrt {3}}-\frac {V_{\mathrm {r}}}{\sqrt {3}} &=&rI\cos \theta +xI\sin \theta \\[ 5pt ]

V_{\mathrm {s}}-V_{\mathrm {r}} &=&\sqrt {3}\left( rI\cos \theta +xI\sin \theta \right) \\[ 5pt ]

\varepsilon &=&\sqrt {3}I\left( r\cos \theta +x\sin \theta \right) \\[ 5pt ]

\end{eqnarray}

\]

で求められます。

【解答】

解答:(3)

(1):正しい

ワンポイント解説「1.調相設備の種類」及び「2.送電線における送電電力と電圧降下」の通り,線路リアクタンスが大きいと電圧降下が大きくなるため,受電端において進相コンデンサを並列に接続することで力率を改善し,電圧降下を小さくして受電端電圧を上げることができます。

(2):正しい

ワンポイント解説「2.送電線における送電電力と電圧降下」の通り,電力\( \ P \ \)は,

\[

\begin{eqnarray}

P &=&\sqrt {3}V_{\mathrm {r}}I\cos \theta \\[ 5pt ]

\end{eqnarray}

\]

なので,力率が変化すれば受電端電力は変化します。また,上式より負荷\( \ P \ \)が変化しても力率\( \ \cos \theta \ \)を調整すれば受電端電圧\( \ V_{\mathrm {r}} \ \)を一定に保つことができることがわかります。

(3):誤り

ワンポイント解説「2.送電線における送電電力と電圧降下」の通り,送電線での電力損失\( \ P_{\mathrm {L}} \ \)は,

\[

\begin{eqnarray}

P_{\mathrm {L}} &=&\frac {P^{2}r}{V_{\mathrm {r}}^{2}\cos ^{2}\theta } \\[ 5pt ]

\end{eqnarray}

\]

となるため,有効電力の損失は電圧の\( \ 2 \ \)乗に反比例します。したがって,電圧を高めに運用すれば損失を減らすことができます。

(4):正しい

ワンポイント解説「1.調相設備の種類」の通り,進相コンデンサは無効電力を段階的に調整する調相設備,静止型無効電力補償装置は連続的に調整可能な調相設備です。

(5):正しい

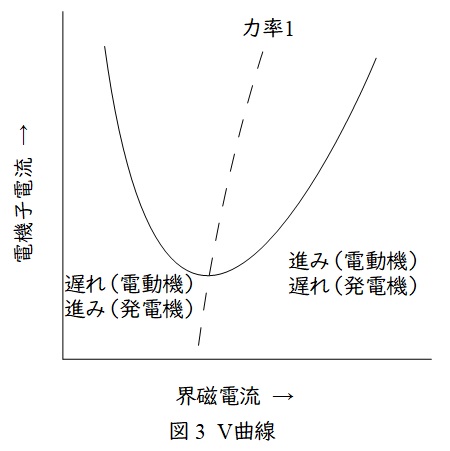

電力系統の電圧調整には調相設備と共に,発電機の励磁調整による電圧調整が有効です。\( \ \mathrm {V} \ \)曲線と呼ばれ図3のような特性があります。

愛知県出身 愛称たけちゃん

詳しくは

愛知県出身 愛称たけちゃん

詳しくは