Contents

【問題】

【難易度】★★★☆☆(普通)

地中送電線路の故障点位置標定に関する記述として,誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

(1) 故障点位置標定は,地中送電線路で地絡事故や断線事故が発生した際に,事故点の位置を標定して地中送電線路を迅速に復旧させるために必要となる。

(2) パルスレーダ法は,健全相のケーブルと故障点でのサージインピーダンスの違いを利用して,故障相のケーブルの一端からパルス電圧を入力してから故障点でパルス電圧が反射して戻ってくるまでの時間を計測し,ケーブル中のパルス電圧の伝搬速度を用いて故障点を標定する方法である。

(3) 静電容量測定法は,ケーブルの静電容量と長さが比例することを利用し,健全相と故障相のそれぞれのケーブルの静電容量の測定結果とケーブルのこう長から故障点を標定する方法である。

(4) マーレーループ法は,並行する健全相と故障相の 2 本のケーブルに対して電気抵抗計測に使われるブリッジ回路を構成し,ブリッジ回路の平衡条件とケーブルのこう長から故障点を標定する方法である。

(5) 測定原理から,地絡事故にはパルスレーダ法とマーレーループ法が適用でき,断線事故には静電容量測定法とマーレーループ法が適用できる。

【ワンポイント解説】

故障点標定法に関する問題です。

平成28年問10に類題が出題されています。

\( \ 3 \ \)種で細かな測定原理や故障点までの測定距離が出題された例は今のところ見たことがありませんが,結果的に各原理を理解しておいた方が忘れにくくなるので,余裕がある場合には下記内容は理解しておくと良いでしょう。

1.マーレーループ法

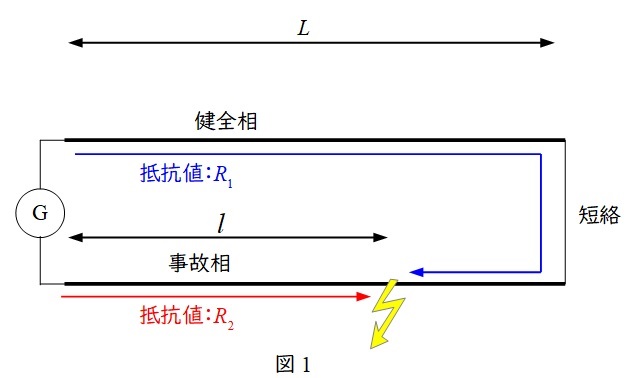

ホイートストンブリッジの原理を利用して,地絡事故点までの距離を測定する方法です。図1のように健全相と事故相があり,健全相側の抵抗を\( \ R_{1} \ \),事故相側の抵抗を\( \ R_{2} \ \)とすると,事故点までの距離\( \ l \ \)は,

\[

\begin{eqnarray}

\frac {R_{1}}{2L-l}&=&\frac {R_{2}}{l} \\[ 5pt ]

R_{1}l&=&R_{2}\left( 2L-l\right) \\[ 5pt ]

l&=&\frac {2R_{2}}{R_{1}+R_{2}}L \\[ 5pt ]

\end{eqnarray}

\]

と求められます。

地絡事故点でのループ回路を測定に利用しているため,健全相がない場合や断線事故の場合には適用することができません。

2.パルスレーダ法

パルスレーダ法は事故点での反射パルスを検知して,事故点までの距離を求める方法です。パルスの伝搬速度を\( \ v \ \)とすると,測定点と事故点までの距離\( \ x \ \)は,

\[

\begin{eqnarray}

x&=&\frac {vt}{2} \\[ 5pt ]

\end{eqnarray}

\]

で求められます。

地絡事故,断線事故共に標定可能ですが,測定誤差が生じやすく,標定に熟練を要するという欠点があります。

3.静電容量測定法

ケーブルの静電容量と長さが比例することを利用し,故障点を標定する方法です。

健全相がある場合には健全相の長さを\( \ L \ \),静電容量を\( \ C_{\mathrm {w}} \ \)とすると,故障点までの距離\( \ l \ \)は,事故相の静電容量が\( \ C_{\mathrm {f}} \ \)であったとき,

\[

\begin{eqnarray}

l&=&\frac {C_{\mathrm {f}}}{C_{\mathrm {w}}}L \\[ 5pt ]

\end{eqnarray}

\]

で求められます。健全相がない場合には事故相のケーブルの反対側から静電容量\( \ C_{\mathrm {f}}^{\prime } \ \)を測定し,

\[

\begin{eqnarray}

l&=&\frac {C_{\mathrm {f}}}{C_{\mathrm {f}}+C_{\mathrm {f}}^{\prime }}L \\[ 5pt ]

\end{eqnarray}

\]

で求められます。

マーレーループ法が採用できない断線事故に適用することができます。

【解答】

解答:(5)

(1):正しい

問題文の通り,地中電線路では故障点の特定が架空電線路と比較して困難なため,故障点測定法を用いて事故点の位置を標定して地中送電線路を迅速に復旧させます。

(2):正しい

ワンポイント解説「2.パルスレーダ法」の通り,パルスレーダ法はケーブルの一端からパルス電圧を入力してから故障点でパルス電圧が反射して戻ってくるまでの時間を計測し,ケーブル中のパルス電圧の伝搬速度を用いて故障点を標定する方法です。

(3):正しい

ワンポイント解説「3.静電容量測定法」の通り,静電容量測定法は,ケーブルの静電容量と長さが比例することを利用し,故障点を標定する方法です。

(4):正しい

ワンポイント解説「1.マーレーループ法」の通り,マーレーループ法は,並行する健全相と故障相のブリッジ回路の平衡条件とケーブルのこう長から故障点を標定する方法です。

(5):誤り

ワンポイント解説「1.マーレーループ法」「2.パルスレーダ法」「3.静電容量測定法」の通りです。マーレーループ法は健全相がある地絡事故には適用できますが,断線事故には適用することができません。

愛知県出身 愛称たけちゃん

詳しくは

愛知県出身 愛称たけちゃん

詳しくは