【問題】

【難易度】★★★★☆(やや難しい)

各種変圧器に関する記述として,誤っているものと次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

(1) 単巻変圧器は,一次巻線と二次巻線とが一部分共通となっている。そのため,一次巻線と二次巻線との間が絶縁されていない。変圧器自身の自己容量は,負荷に供給する負荷容量に比べて小さい。

(2) 三巻線変圧器は,一つの変圧器に三組の巻線を設ける。これを\( \ 3 \ \)台用いて三相\( \ \mathrm {Y-Y} \ \)結線を行う場合,一組目の巻線を\( \ \mathrm {Y} \ \)結線の一次,二組目の巻線を\( \ \mathrm {Y} \ \)結線の二次,三組目の巻線を\( \ \mathrm {\Delta } \ \)結線の第\( \ 3 \ \)調波回路とする。

(3) 磁気漏れ変圧器は,磁路の一部にギャップがある鉄心に,一次巻線及び二次巻線を巻く。負荷のインピーダンスが変化しても,変圧器内の漏れ磁束が変化することで,負荷電圧を一定に保つ作用がある。

(4) 計器用変成器には,変流器(\( \ \mathrm {CT} \ \))と計器用変圧器(\( \ \mathrm {VT} \ \))がある。これらを用いると,大電流又は高電圧の測定において,例えば最大目盛りが\( \ \mathrm {5 \ A} \ \),\( \ \mathrm {150 \ V} \ \)という通常の電流計又は電圧計を用いることができる。

(5) 変流器(\( \ \mathrm {CT} \ \))では,電流計が二次側の閉回路を構成し,そこに流れる電流が一次側に流れる被測定電流の起磁力を打ち消している。通電中に誤って二次側を開放すると,被測定電流が全て励磁電流となるので,鉄心の磁束密度が著しく大きくなり,焼損するおそれがある。

【ワンポイント解説】

本問で電気主任技術者として一番大事な項目は(5)です。通電中に変流器(\( \ \mathrm {CT} \ \))では開放を,計器用変圧器(\( \ \mathrm {VT} \ \))では短絡を絶対してはいけません。電気技術者の成長を願うのであれば,本問もこの選択肢を誤答としてほしかったですね。

【関連する「電気の神髄」記事】

単巻変圧器の特徴

三巻線変圧器の理論

変流器の二次開放時の異常電圧(二次開路電圧)

【解答】

解答:(3)

(1):正しい

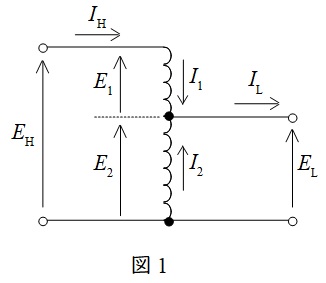

問題文の通りです。図1の通り単巻変圧器は,一次巻線と二次巻線とが一部分共通となっていて,共用しない巻線を直列巻線(図1の\( \ E_{1} \ \)に当たる巻線),共用する巻線を分路巻線(図1の\( \ E_{2} \ \)に当たる巻線)と言います。

(2):正しい

問題文の通り,三巻線変圧器は,一つの変圧器に三組の巻線を設けます。これを\( \ 3 \ \)台用いて三相\( \ \mathrm {Y-Y} \ \)結線を行う場合,一組目の巻線を\( \ \mathrm {Y} \ \)結線の一次,二組目の巻線を\( \ \mathrm {Y} \ \)結線の二次,三組目の巻線を\( \ \mathrm {\Delta } \ \)結線の第\( \ 3 \ \)調波回路として,第三調波を還流させます。

(3):誤り

問題文の通り,磁気漏れ変圧器は,磁路の一部にギャップがある鉄心に,一次巻線及び二次巻線を巻く変圧器です。磁気漏れ変圧器は別名「定電流変圧器」とも呼ばれ,負荷電流が増加しようとすると,漏れ磁束が増加して電圧が低下し,負荷に流れる電流を一定に保つ作用があります。

(4):正しい

問題文の通りです。計器用変成器には,変流器(\( \ \mathrm {CT} \ \))と計器用変圧器(\( \ \mathrm {VT} \ \))があり,これらを用いると,大電流又は高電圧の測定において,例えば最大目盛りが\( \ \mathrm {5 \ A} \ \),\( \ \mathrm {150 \ V} \ \)という通常の電流計又は電圧計を用いることができます。

(5):正しい

問題文の通り,変流器(\( \ \mathrm {CT} \ \))では,電流計が二次側の閉回路を構成し,そこに流れる電流が一次側に流れる被測定電流の起磁力を打ち消しています。通電中に誤って二次側を開放すると,被測定電流が全て励磁電流となるので,鉄心の磁束密度が著しく大きくなり,焼損するおそれがあります。一方,計器用変圧器(\( \ \mathrm {VT} \ \))は二次側を絶対に短絡してはいけません。

愛知県出身 愛称たけちゃん

詳しくは

愛知県出身 愛称たけちゃん

詳しくは