Contents

【問題】

【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)

水力発電に関する記述として,誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

(1) 電圧の大きさや周波数は,自動電圧調整器と調速機を用いて制御される。

(2) カプラン水車は,プロペラ水車の一種で,流量に応じて羽根の角度を調整することができるため,部分負荷での効率の低下が少ない。

(3) 発電所で発電された電力は,発電電圧を主変圧器で昇圧した後,送電される。この主変圧器には発電機側に\( \ \mathrm {Y} \ \)結線,系統側に\( \ \mathrm {\Delta } \ \)結線のものが多く用いられる。

(4) ペルトン水車は,水の衝撃力で回転する衝動水車の一つである。

(5) 水車発電機の回転速度は,汽力発電と比べて小さいため,発電機の磁極数は多くなる。

【ワンポイント解説】

水力発電の水車と発電機,主変圧器に関する問題です。

非常に幅広い内容からの出題ですが,誤りの内容が比較的見つけやすかったので正答率は高かったと予想されます。

本問は平成19年問1からの再出題となります。

1.変圧器の結線方式

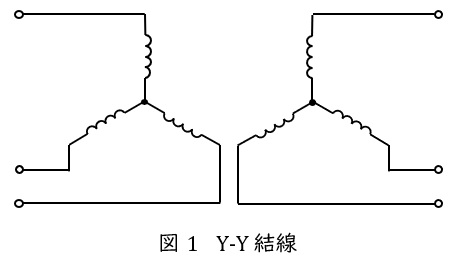

①\( \ \mathrm {Y-Y} \ \)結線

図1のような結線方式で,\( \ \Delta \ \)結線を持っていないため,第\( \ 3 \ \)調波を還流することができず,二次側の誘導起電力にひずみが発生してしまいます。

したがって,通常この方式を利用する時には,三次側に\( \ \Delta \ \)結線を設け,\( \ \mathrm {Y-Y-\Delta } \ \)結線として利用します。

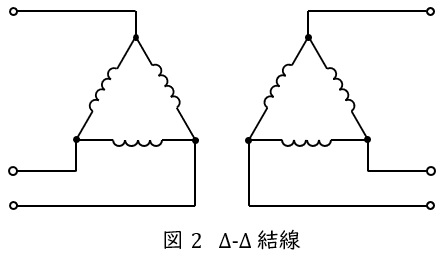

②\( \ \mathrm {\Delta -\Delta } \ \)結線

図2のような結線方式で,一次二次側とも\( \ \Delta \ \)結線がなされているため,第\( \ 3 \ \)調波を還流することができ,二次側の誘導起電力はひずみのない正弦波が出力されます。

一次二次電圧間に位相差がなく,単相変圧器\( \ 3 \ \)台を利用した場合,\( \ 1 \ \)つの変圧器が故障しても\( \ \mathrm {V-V} \ \)結線として運転を継続することが可能となります。

一方で,中性点を持たないため,中性点接地を行う場合,接地用変圧器を使用する必要があります。

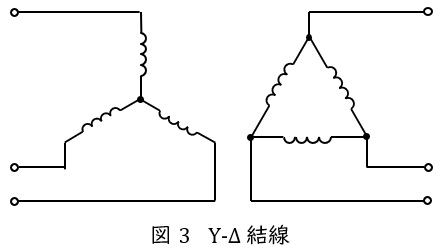

③\( \ \mathrm {Y-\Delta } \ \)結線もしくは\( \ \mathrm {\Delta -Y} \ \)結線

図3のような結線方式で,\( \ \mathrm {Y} \ \)結線側では中性点接地,\( \ \Delta \ \)結線側では第\( \ 3 \ \)調波を還流することができるので,双方の特長をどちらも利用できる方式と言えます。

しかしながら,一次二次の電圧に\( \ 30° \ \)の位相差を生じてしまうので,変圧器の並行運転の際には角変位に注意する必要があります。

一般に昇圧用には\( \ \mathrm {\Delta -Y} \ \)結線,降圧用には\( \ \mathrm {Y-\Delta } \ \)結線を使用します。

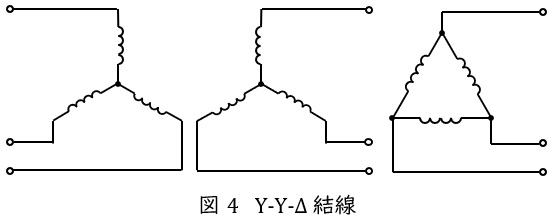

④\( \ \mathrm {Y-Y-\Delta } \ \)結線

一次二次間に位相差がなく中性点接地ができるという\( \ \mathrm {Y-Y} \ \)結線の特長,及び三次側に\( \ \Delta \ \)結線がなされているため,第\( \ 3 \ \)調波を還流することができるという\( \ \mathrm {Y-\Delta } \ \)の特長を併せ持ったような結線方式となります。

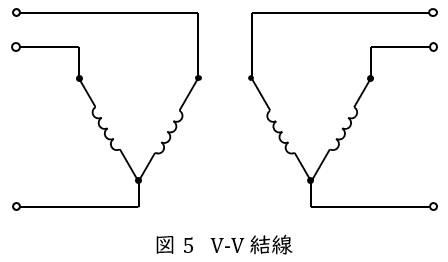

⑤\( \ \mathrm {V-V} \ \)結線

単相変圧器\( \ 3 \ \)台を利用して\( \ \mathrm {\Delta -\Delta } \ \)結線で運転している場合に,\( \ 1 \ \)台の変圧器が故障して運転継続する場合に利用します。

また,あらかじめ設備を小さくしておき,将来増強することができるように,この方式が用いられることもあります。

設備利用率が容量の\( \ 86.6 \ % \ \left( \displaystyle \frac {\sqrt {3}}{2}\right) \)が最大で,出力は\( \ \mathrm {\Delta -\Delta } \ \)結線の\( \ 57.7 \ % \ \left( \displaystyle \frac {1}{\sqrt {3}}\right) \)が最大となります。

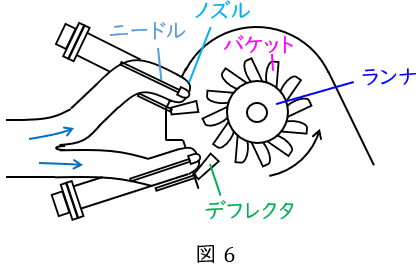

2.衝動水車

水のもつ位置エネルギー(位置水頭)を運動エネルギー(速度水頭)に変え,流水をランナに作用させる水車を衝動水車と言います。

代表的なものにペルトン水車があり,図6に示すように主にノズル,ニードル,ランナ等から構成され,ノズルから水を噴射し,ランナを回転させます。水量は主にニードルで調整します。

水車の負荷が急激に減少し水量を減少させるときは,水圧管内圧力の異常上昇を防ぐため,デフレクタを挿入してランナに当たる噴流をそらせておいて,ニードルを徐々に閉止していきます。

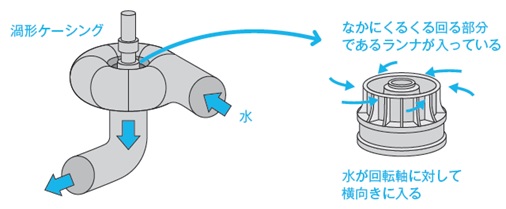

3.反動水車

水のもつ位置エネルギー(位置水頭)を圧力エネルギー(圧力水頭)に変換し,ランナに作用させる水車を反動水車と言います。

代表的なものにフランシス水車があり,入口にあるガイドベーンとランナの羽根の開度で出力を調整します。他にもランナを通過する流水の方向が斜めのものを斜流水車(ランナを可動式としたものをデリア水車),流水がランナの軸方向に通過するものをプロペラ水車(ランナを可動式としたものをカプラン水車)と言います。高落差のものからフランシス水車→斜流水車→プロペラ水車となります。

また,出口部に吸出し管というラッパ状の管を設け,ランナ出口から放水面までの位置エネルギーを有効利用します。

出典:みんなが欲しかった!電験三種電力の実践問題集 P.7

4.水車発電機とタービン発電機の比較

水車発電機は回転速度を大きくしすぎるとキャビテーションの発生等により振動が発生したり,エロ―ジョンが発生したりするため,回転速度を大きくするには限界があります。一方,タービン発電機は発電機をできるだけ軽量かつコンパクトにして経済的にするため,回転速度を大きくします。この特徴の違いにより,以下の表のような違いがあります。

\[

\begin{array}{|c|c|c|}

\hline

& 水車発電機 & タービン発電機 \\

\hline

回転速度(\mathrm {min}^{-1}) & 100~1200 & 1500~3600 \\

\hline

極数 & 6~32 & 2~4 \\

\hline

回転子 & 突極形 & 円筒形 \\

\hline

軸方向 & 縦 & 横 \\

\hline

短絡比 & 大きい & 小さい \\

\hline

同期インピーダンス & 小さい & 大きい \\

\hline

電圧変動率 & 小さい & 大きい \\

\hline

安定度 & 高 い & 低 い \\

\hline

線路充電容量 & 大きい & 小さい \\

\hline

\end{array}

\]

【解答】

解答:(3)

(1)正しい

問題文の通り,電圧の大きさや周波数を制御するのは,自動電圧調整器と調速機となります。

(2)正しい

ワンポイント解説「3.反動水車」の通り,カプラン水車は,プロペラ水車の一種で,流量に応じて羽根の角度を調整することができ,部分負荷での効率の低下が少ないという特徴があります。

(3)誤り

ワンポイント解説「1.変圧器の結線方式」の通り,発電所で発電された電力は,発電電圧を主変圧器で昇圧した後送電されますが,この主変圧器には発電機側に\( \ \mathrm {\Delta } \ \)結線,系統側に\( \ \mathrm {Y} \ \)結線のものが多く用いられます。

(4)正しい

ワンポイント解説「2.衝動水車」の通り,ペルトン水車は,衝動水車の一つです。

(5)正しい

ワンポイント解説「4.水車発電機とタービン発電機の比較」の通り,水車発電機の回転速度は,汽力発電と比べて小さいため,発電機の磁極数は多くなります。

愛知県出身 愛称たけちゃん

詳しくは

愛知県出身 愛称たけちゃん

詳しくは