Contents

【問題】

【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)

次の文章は,我が国の高低圧配電系統における保護について述べた文章である。

\( \ 6.6 \ \mathrm {kV} \ \)高圧配電線路は,\( \ 60 \ \mathrm {kV} \ \)以上の送電線路や送電用変圧器に比べ,電線路や変圧器の絶縁が容易であるため,故障時に健全相の電圧上昇が大きくなっても特に問題にならない。また,\( \ 1 \ \)線地絡電流を\( \ \fbox { (ア) } \ \)するため\( \ \fbox { (イ) } \ \)方式が採用されている。

一般に,多回線配電線路では地絡保護に地絡方向継電器が用いられる。これは,故障時に故障線路と健全線路における地絡電流が\( \ \fbox { (ウ) } \ \)となることを利用し,故障回線を選択するためである。

低圧配電線路で短絡故障が生じた際の保護装置として\( \ \fbox { (エ) } \ \)が挙げられるが,これは,通常,柱上変圧器の\( \ \fbox { (オ) } \ \)側に取り付けられる。

上記の記述中の空白箇所(ア)~(オ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

\[

\begin{array}{cccccc}

& (ア) & (イ) & (ウ) & (エ) & (オ) \\

\hline

(1) & 小さく & 非接地 & 同位相 & 高圧カットアウト & 二次 \\

\hline

(2) & 大きく & 接地 & 逆位相 & ケッチヒューズ & 一次 \\

\hline

(3) & 大きく & 非接地 & 逆位相 & 高圧カットアウト & 二次 \\

\hline

(4) & 小さく & 非接地 & 逆位相 & 高圧カットアウト & 一次 \\

\hline

(5) & 小さく & 接地 & 同位相 & ケッチヒューズ & 一次 \\

\hline

\end{array}

\]

【ワンポイント解説】

配電線路における保護に関する問題です。

当然全ての線路に遮断器を設ければ間違いはないのですが,コスト等を考慮すると現実的ではないため,信頼性と経済性を考慮し様々な設備が設けられています。

特に(ア),(イ),(エ),(オ)の空欄の内容は出題されやすい印象なので,必ず理解しておいて下さい。

本問は平成29年問12からの再出題となります。

1.中性点接地方式の種類と特徴

各中性点接地方式の特徴は下表の通りです。

高電圧では線路や機器絶縁にコストがかかるので直接接地を採用し,合わせて高速遮断や高速再閉路が採用されている,低電圧では一線地絡時の健全相の電圧上昇がそれほど問題とならないため中性点接地を不要とし,\( \ \Delta -\Delta \ \)結線を採用できるようにしている等,丸暗記ではなくなぜそうするのかも理解しておくと良いと思います。

\[

\begin{array}{|c|c|c|c|c|}

\hline

& 非接地 & 抵抗接地 & 消弧リアクトル接地 & 直接接地 \\

\hline

地絡電流 & 小 & 中 & 最小 & 最大 \\

\hline

健全相電圧上昇 & 大 & 中 & 大 & 小 \\

\hline

リレー検出 & 難 & 容易 & 難 & 確実 \\

\hline

コスト & 0 & 中 & 大 & 小 \\

\hline

電圧階級 & \ ~33 \ \mathrm {kV} \ & \ 22~154 \ \mathrm {kV} \ & \ 66~77 \ \mathrm {kV} \ & \ 187 \ \mathrm {kV}~ \ \\

\hline

\end{array}

\]

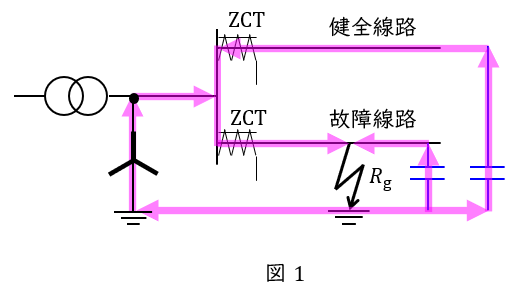

2.地絡方向継電器の原理

図1に示す通り,多回線配電線路において,地絡事故が発生すると,対地静電容量を介して,健全線路側にも電流が流れます。地絡継電器では,この回り込み電流がある値を超えると動作してしまいますが,地絡方向継電器では零相変流器(図の\( \ \mathrm {ZCT} \ \))で検出される電流の位相が逆となるため,位相を検出することで故障を判定,遮断することができます。

ここでは,電験の学習範囲を逸脱するためイメージを優先し説明していますが,正確な理解のためには三相一括ではなく分けて考え,かつリレーの動作範囲の学習が必要です。

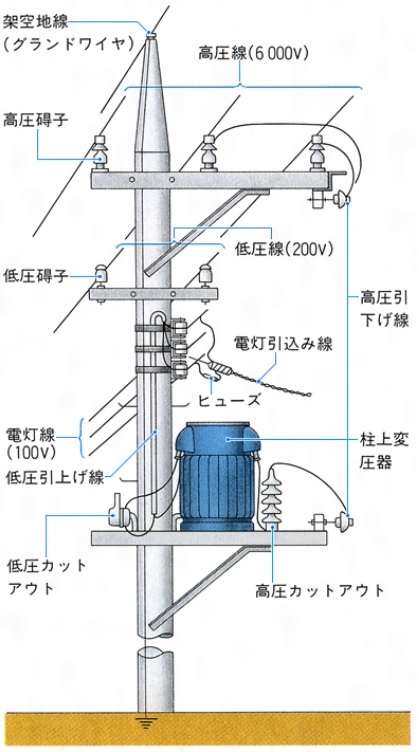

3.架空配電線路の構成

架空配電線路は,高圧配電線,低圧配電線等の電線と柱上変圧器や開閉器等の機器,それを支える支持物等で構成されています。

①高圧配電線,低圧配電線,引込線

高圧配電線は配電用変電所から\( \ 6.6 \ \mathrm {kV} \ \)で送る電線,低圧配電線は高圧配電線から柱上変圧器で\( \ 100/200 \ \mathrm {V} \ \)に降圧された電圧で送電する電線,引込線は高圧配電線もしくは低圧配電線から需要家へ引込むための線です。

いずれも裸電線の周りに絶縁被覆をした絶縁電線を使用し,高圧配電線には屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線(\( \ \mathrm {OC} \ \)線),低圧配電線には屋外用ビニル絶縁電線(\( \ \mathrm {OW} \ \)線),低圧の引込線には引込用ビニル絶縁電線(\( \ \mathrm {DV} \ \)線)が使用されます。

②柱上変圧器

高圧配電線の\( \ 6.6 \ \mathrm {kV} \ \)の電圧を低圧配電線の\( \ 100/200 \ \mathrm {V} \ \)に降圧する変圧器で柱上に設置されています。単相変圧器\( \ 2 \ \)台を異容量\( \ \mathrm {V} \ \)結線して使用されます。

③柱上開閉器

負荷電流を遮断できる開閉器で,作業時等に操作します。主に気中開閉器(\( \ \mathrm {PAS} \ \))が用いられ,一部に真空開閉器(\( \ \mathrm {VCS} \ \))やガス開閉器(\( \ \mathrm {PGS} \ \))が使用されます。また,手動式と自動式があります。油開閉器は電気設備技術基準で使用禁止されているため,使用されません。

④高圧カットアウト

柱上変圧器の一次側に設置されるヒューズを内蔵した開閉器で,負荷電流までは開閉により,事故電流発生時はヒューズ溶断により開放します。形状は箱形が一般的ですが,円筒形もあります。

⑤避雷器

柱上変圧器や柱上開閉器付近に設置し,落雷時の過電圧から電気機器を保護します。

⑥支持物(電柱)

架空配電線路の支持物は街中で見かける通り,強度やコストの観点から鉄筋コンクリート柱が採用されています。

⑦ケッチヒューズ

引込線の電柱側取付点に設けられる,ケッチホルダーと呼ばれる箱の中に内蔵したヒューズです。需要家での事故の際に溶断して切り離します。

出典:小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)

【解答】

解答:(4)

(ア)

ワンポイント解説「1.中性点接地方式の種類と特徴」の通り,配電線路は健全相電位上昇がそれほど問題にならないため,\( \ 1 \ \)線地絡電流を小さくする方式が採用されます。

(イ)

ワンポイント解説「1.中性点接地方式の種類と特徴」の通り,配電線路には一般に非接地方式が採用されます。

(ウ)

ワンポイント解説「2.地絡方向継電器の原理」の通り,多回線配電線路では地絡事故が発生した際の故障線路と健全線路の地絡電流が逆位相となります。

(エ)

ワンポイント解説「3.架空配電線路の構成」の通り,低圧配電線路での短絡故障時の保護装置としては高圧カットアウトがあります。

(オ)

ワンポイント解説「3.架空配電線路の構成」の通り,一般に高圧カットアウトは柱上変圧器の一次側に取り付けられます。

愛知県出身 愛称たけちゃん

詳しくは

愛知県出身 愛称たけちゃん

詳しくは