【問題】

【難易度】★★★☆☆(普通)

次の文章は,計器用変成器の変流器に関する記述である。その記述内容として誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

(1) 変流器は,一次電流から生じる磁束によって二次電流を発生させる計器用変成器である。

(2) 変流器は,二次側に開閉器やヒューズを設置してはいけない。

(3) 変流器は,通電中に二次側が開放されると変流器に異常電圧が発生し,絶縁が破壊される危険性がある。

(4) 変流器は,一次電流が一定でも二次側の抵抗値により変流比は変化するので,電流計の選択には注意が必要になる。

(5) 変流器の通電中に,電流計をやむを得ず交換する場合は,二次側端子を短絡して交換し,その後に短絡を外す。

【ワンポイント解説】

変流器の特徴に関する問題で,変流器は二次側に一次電流から換算した二次電流を流そうとするもので,二次側が開放されると鉄心の磁束密度が著しく大きくなり,絶縁破壊や機器損傷等が発生してしまう可能性があります。変流器の二次側を開放してはならないというのは,実務でも非常に重要な内容です。

1.計器用変成器

計器用変成器はそのままでは測定困難な高電圧や大電流を測定可能な大きさの電圧や電流に変成して測定機器を接続する機器です。計器用変圧器と変流器があります。

①計器用変圧器\( \ \left( \mathrm {VT} \right) \ \)

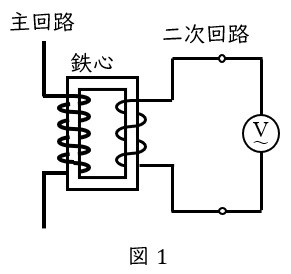

図1のように一次(主回路)側の高電圧を二次(計器)側の低電圧に変換する機器となります。

一次二次の巻数比と変圧比の関係は,

\[

\begin{eqnarray}

\frac {N_{1}}{N_{2}}&=&\frac {V_{1}}{V_{2}} \\[ 5pt ]

\end{eqnarray}

\]

となります。

計器用変圧器\( \ \mathrm {VT} \ \)の二次側を短絡すると,二次側に電圧を発生させるため過大な電流が流れ,機器の焼損や波及事故が発生してしまう可能性があるので,二次側は絶対に短絡してはいけません。

②変流器\( \ \left( \mathrm {CT} \right) \ \)

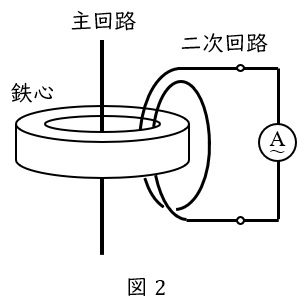

図2のように一次(主回路)側の大電流を二次(計器)側の測定電流に変換する機器となります。

一次二次の巻数比と変流比の関係は,

\[

\begin{eqnarray}

\frac {N_{1}}{N_{2}}&=&\frac {I_{2}}{I_{1}} \\[ 5pt ]

\end{eqnarray}

\]

となります。

変流器\( \ \mathrm {CT} \ \)の二次側を開放すると測定電流が全て励磁電流となるので,鉄心の磁束密度が著しく大きくなり,焼損するおそれがあります。したがって,二次側は絶対に開放してはいけません。

【関連する「電気の神髄」記事】

変流器の誤差特性とその発生要因

変流器の二次開放時の異常電圧(二次開路電圧)

【解答】

解答:(4)

(1):正しい

ワンポイント解説「1.計器用変成器」の通り,変流器は一次電流から鉄心に生じる磁束によって二次電流を発生させる計器用変成器です。

(2):正しい

ワンポイント解説「1.計器用変成器」の通り,通電中の変流器の二次側は絶対に開放してはいけません。変流器の二次側に開閉器やヒューズを使用すると,何らかの形で開閉器が開放もしくはヒューズが溶断した際に二次側が開放状態となってしまうので,使用することができません。

(3):正しい

ワンポイント解説「1.計器用変成器」の通り,通電中に変流器の二次側が開放されると過大な電圧がかかってしまい,絶縁破壊や機器損傷等が発生してしまう可能性があります。

(4):誤り

ワンポイント解説「1.計器用変成器」の通り,変流比は巻数比により変化するため,二次側の抵抗値により変化しません。

(5):正しい

ワンポイント解説「1.計器用変成器」の通り,変流器は二次側開放厳禁なので,通電中にやむを得ず電流計を交換する際は二次側端子を短絡する必要があります。

愛知県出身 愛称たけちゃん

詳しくは

愛知県出身 愛称たけちゃん

詳しくは