Contents

【問題】

【難易度】★★★★☆(やや難しい)

次の文章は,交流機における電機子巻線法に関する記述である。

電機子巻線法には,\( \ 1 \ \)相のコイルをいくつかのスロットに分けて配置する\( \ \fbox { (ア) } \ \)と,集中巻がある。\( \ \fbox { (ア) } \ \)の場合,各極各相のスロット数は\( \ \fbox { (イ) } \ \)となる。

\( \ \fbox { (ア) } \ \)において,コイルピッチを極ピッチよりも短くした巻線法を\( \ \fbox { (ウ) } \ \)と呼ぶ。この巻線法を採用すると,\( \ \fbox { (エ) } \ \)は小さくなるが,コイル端を短くできることや,\( \ \fbox { (オ) } \ \)が改善できるなどの利点があるため,一般的によく用いられている。

上記の記述中の空白箇所(ア)~(オ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

\[

\begin{array}{cccccc}

& (ア) & (イ) & (ウ) & (エ) & (オ) \\

\hline

(1) & 分布巻 & 2 \ 未満 & 短節巻 & 励磁電流 & 電圧波形 \\

\hline

(2) & 分散巻 & 2 \ 未満 & 全節巻 & 励磁電流 & 力率 \\

\hline

(3) & 分布巻 & 2 \ 未満 & 短節巻 & 励磁電流 & 力率 \\

\hline

(4) & 分布巻 & 2 \ 以上 & 短節巻 & 誘導起電力 & 電圧波形 \\

\hline

(5) & 分散巻 & 2 \ 以上 & 全節巻 & 誘導起電力 & 力率 \\

\hline

\end{array}

\]

【ワンポイント解説】

電機子巻線法に関する問題です。

あまり電験のテキストでは掲載されていない内容なので,多くの受験生がわからなかったと予想されます。

\( \ 2 \ \)種では巻線係数を使用した計算問題も過去出題されていますが,かなりマイナーな内容なので,まずは概要を捉えるようにしましょう。

本問は令和4年下期問7からの再出題となります。

1.同期発電機のコイルの巻き方の違い

同期発電機の電機子巻線の巻き方や接続方法は大きく分けて集中巻と分布巻,全節巻と短節巻とに分けられます。

①集中巻と分布巻

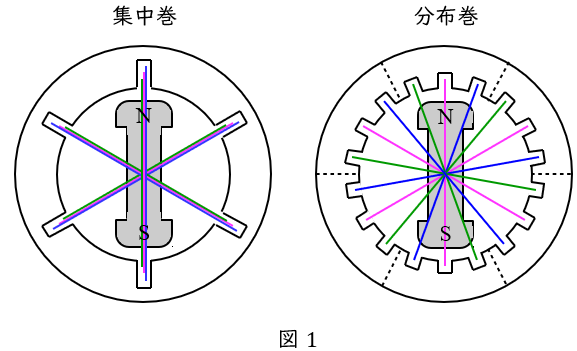

図1のような相数\( \ 3 \ \)の\( \ 2 \ \)極機の同期発電機について考えます。

集中巻は電機子巻線を一つのスロットに集中して巻き付ける巻線方式で,それぞれの起電力の向きが同じ向きであるため大きな起電力が得られることになりますが,奇数次の高調波を含むようになるため,磁束密度の分布が台形に近い形になってしまいます。

一方,分布巻は電機子巻線を複数のスロットに巻き付ける巻線方式で,電機子巻線に発生する誘導起電力の波形を正弦波に近づけることができるようになります。合成の起電力はそれぞれの巻線の起電力の向きが異なるため,それぞれの起電力のベクトル和となり,集中巻と比べて小さくなります。

②全節巻と短節巻

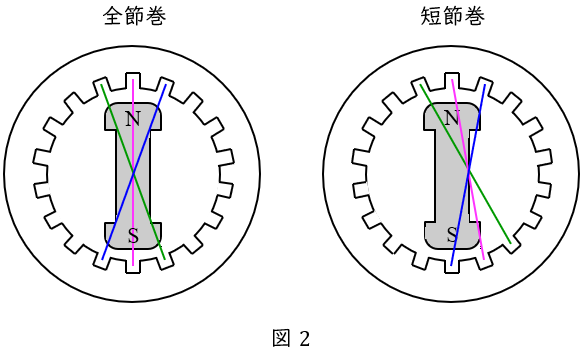

図2のように,\( \ 1 \ \)相分の巻線について,全節巻と短節巻の違いを示します。

全節巻では,コイルの間隔を\( \ \pi \ \mathrm {[rad]} \ \)として,短節巻ではコイルの間隔を\( \ \pi \ \mathrm {[rad]} \ \)より小さくして配置します。

短節巻の方がコイルの起電力は小さくなりますが,電機子巻線に発生する誘導起電力は正弦波に近づけることができるようになります。

【解答】

解答:(4)

(ア)

ワンポイント解説「1.同期発電機のコイルの巻き方の違い」の通り,\( \ 1 \ \)相のコイルをいくつかのスロットに分けて配置する方法を分布巻といいます。

(イ)

ワンポイント解説「1.同期発電機のコイルの巻き方の違い」の通り,分布巻の場合,各極各相のスロット数は\( \ 2 \ \)以上となります。

(ウ)

ワンポイント解説「1.同期発電機のコイルの巻き方の違い」の通り,コイルピッチを極ピッチよりも短くした巻線法を短節巻といいます。

(エ)

ワンポイント解説「1.同期発電機のコイルの巻き方の違い」の通り,短節巻では誘導起電力は小さくなります。

(オ)

ワンポイント解説「1.同期発電機のコイルの巻き方の違い」の通り,短節巻は電圧波形が改善できるなどの利点があります。

愛知県出身 愛称たけちゃん

詳しくは

愛知県出身 愛称たけちゃん

詳しくは